(一四)佛說長阿含ⓐ第二分釋提桓因問經第十如是我聞: 一時,佛在摩竭ⓑ國菴婆羅①ⓒ村北,毘陀ⓓ山因陀娑羅窟ⓔ②中。 爾時,釋提桓因ⓕ發微妙善心,欲來見佛:「今我當往至世尊所。」 時,諸忉利天ⓖ聞釋提桓因發微ⓗ妙善心,欲詣佛所,即尋詣帝釋,白言:「善哉,帝釋!發妙善心,欲詣如來,我等亦樂侍從詣世尊所。」 時,釋提桓因即告執樂神ⓘ般遮翼ⓙ③曰:「我今欲詣世尊所,汝可俱行,此忉利諸天亦當與我俱詣佛所。」 對曰:「唯然!」時,般遮翼持琉璃ⓚⓛ琴,於帝釋前忉利天眾中鼓琴供養。 時,釋提桓因、忉利諸天及般遮翼,於法堂上忽然不現,譬如力士屈伸臂頃,至摩竭國北毘陀山中。 爾時,世尊入火焰三昧④,彼毘陀山同一火色,時國人見,自相謂言:「此毘陀山同一火色,將是如來諸天之力。」 時,釋提桓因告般遮翼曰:「如來、至真甚難得覩,而能垂降此閑靜處,寂默無聲,禽獸為侶,此處常有諸大神天侍衛世尊,汝可於前鼓琉璃琴娛樂世尊,吾與諸天尋於後往。」 執樂神以情歌讚佛 對曰:「唯然!」即受教已,持琉璃琴於先詣佛。去佛不遠,鼓琉璃琴,以偈歌曰:

「跋陀⑤禮汝父, 汝父甚端嚴; 爾時,世尊從三昧起,告般遮翼言:「善哉,善哉,般遮翼!汝能以清淨音和⑥琉璃琴稱讚如來,琴聲、汝音,不長不短,悲和哀婉,感動人心。汝琴所奏,眾義備有,亦說欲縛,亦說梵行,亦說沙門,亦說涅槃。」 爾時,般遮翼白佛言:「我念世尊昔鬱鞞羅ⓠ尼連禪ⓡ水邊,阿遊波陀ⓢ尼俱律ⓣ樹下初成佛道時,有尸漢陀ⓤ天大將子及執樂天王ⓥ女,共於一處,但設欲樂,我於爾時見其心爾,即為作頌,頌說欲縛,亦說梵行,亦說沙門,亦說涅槃。時,彼天女聞我偈已,舉目而笑語我言:『般遮翼!我未見如來,我曾於忉利天法講堂上,聞彼諸天稱讚如來,有如是德,有如是力。汝常懷信,親近如來,我今意欲與汝共為知識。』世尊!我時與一言之後,不復與語。」 天帝釋求教於佛 時,釋提桓因作是念:「此般遮翼已娛樂如來訖,我今寧可念於彼人。」時,天帝釋即念彼人。時,般遮翼復生念言:「今天帝釋乃能念我。」即持琉璃琴詣帝釋所。帝釋告曰:「汝以我名并稱忉利天意,問訊世尊:『起居輕利,遊步強耶?』」 時,般遮翼承帝釋教,即詣世尊所,頭面禮足,於一面住,白世尊言:「釋提桓因及忉利諸天故,遣我來問訊世尊:『起居輕利,遊步強耶?』」 世尊報曰:「使汝帝釋及忉利天壽命延長,快樂無患。所以然者?諸天、世人及阿須倫ⓦ諸眾生等,皆貪壽命、安樂、無患。」 爾時,帝釋復自念言:「我等宜往禮覲世尊。」即與忉利諸天往詣佛所,頭面禮足,却住一面。時,帝釋白佛言:「不審我今去世尊遠近可坐?」 佛告帝釋曰:「汝天眾多,但近我坐。」 時,世尊所止因陀羅窟,自然廣博,無所障碍⑦。爾時,帝釋與忉利諸天及般遮翼皆禮佛足,於一面坐,帝釋白佛言:「一時,佛在舍衛國婆羅門ⓧ舍,爾時世尊入火焰三昧,我時以少因緣,乘千輻寶車,詣毘樓勒天王所,於空中過,見一天女叉手在世尊前立,我尋語彼女言:『若世尊三昧起者,汝當稱我名字,問訊世尊:起居輕利,遊步強耶?』不審彼女後竟為我達此心不?世尊!寧能憶此事不?」 佛言:「憶耳!彼女尋以汝聲致問於我,吾從定起,猶聞汝車聲。」 女居士生為天子,三比丘生為低階天眾 帝釋白佛言:「昔者,我以少緣,與忉利諸天集在法堂,彼諸舊天皆作是言:『若如來出世,增益諸天眾,減損阿須倫[*]眾ⓨ。』今我躬見世尊,躬見自知,躬自作證,如來、至真出現於世,增益諸天眾,減損阿須輪眾。此有瞿夷⑧ⓩ釋女,於世尊所淨修梵行,身壞命終,生忉利天宮,即為我子。忉利諸天皆稱言:『瞿夷大天子有大功德,有大威力。』復有餘三比丘,於世尊所淨修梵行,身壞命終,生於卑下執樂神Ⓐ中,常日夕Ⓑ來為我給使,瞿夷見已,以偈觸嬈曰:

「『汝為佛弟子, 我本在家時, 兩位低階天眾被苛責後憶起前世而離欲,往生光音天

「二人勤精進, 思惟如來法,

「患厭於欲縛, 瞿夷說此言:『

「自見殊勝已, 皆生光音天, 帝釋白佛言:「願開閑暇,一決我疑。」 佛言:「隨汝所問,吾當為汝一一演說。」 眾生互相傷害的因緣 爾時,帝釋即白佛言:「諸天、世人、乾沓和、阿修Ⓕ羅及餘眾生等,盡與何結⑬相應,乃生Ⓖ怨讐⑭、刀杖相向?」 佛告帝釋Ⓗ言:「怨結之生,皆由貪嫉,故使諸天、世人、阿修[*]羅、餘眾生等,刀杖相加。」 爾時,帝釋即白佛言:「實爾!世尊!怨結之生,由貪嫉故,使諸天、世人、阿修[*]羅、餘眾生等,刀杖相加。我今聞佛所說,疑網悉除,無復疑也,但不解此貪嫉之生,何由而起?何因何緣?誰為原首?從誰而有?從誰而無?」 佛告帝釋:「貪嫉之生,皆由愛憎,愛憎為因,愛憎為緣,愛憎為首,從此而有,無此則無。」 爾時,帝釋即白佛言:「實爾。世尊!貪嫉之生,皆由愛憎,愛憎為因,愛憎為緣,愛憎為首,從此而有,無此則無。我今聞佛所說,迷惑悉除,無復疑也。但不解愛憎復Ⓘ何由而生?何因何緣?誰為原首?從誰而有?從誰而無?」 佛告帝釋:「愛憎之生,皆由於欲,因欲緣欲,欲為原首,從此而有,無此則無。」 爾時,帝釋白佛言:「實爾!世尊!愛憎之生,皆由於欲,因欲緣欲,欲為原首,從此而有,無此則無。我今聞佛所說,迷惑悉除,無復疑也。但不知此欲復何由而Ⓙ生?何因何緣?誰為原首?從誰而有?從誰而無?」 佛告帝釋:「愛由想生,因想緣想,想為原首,從此而有,無此即Ⓚ無。」 爾時,帝釋白佛言:「實爾!世尊!愛由想生,因想緣想,想為原首,從此而有,無此則無。我今聞佛所說,無復疑也。但不解想復何由而生?何因何緣?誰為原首?從誰而有?從誰而無?」 佛告帝釋:「想之所生,由於調戲⑮,因調緣調,調為原首,從此而有,無此則無。帝釋!若無調戲則無想,無想則無欲,無欲則無愛憎,無愛憎則無貪嫉,若無貪嫉,則一切眾生不相傷害。帝釋!但緣調為本,因調緣調,調為原首,從此有想,從想有欲,從欲有愛憎,從愛憎有貪嫉;以貪嫉故,使群生等共相傷害。」 帝釋白佛言:「實爾!世尊!由調有想,因調緣調,調為原首,從此有想由調而有,無調則無。若本無調者則無想,無想則無欲,無欲則無愛憎,無愛憎則無貪嫉,無貪嫉則一切群生不相傷害。但想由調生,因調緣調,調為原首,從調有想,從想有欲,從欲有愛憎,從愛憎有貪嫉,從貪嫉使一切眾Ⓛ生共相傷害。我今聞佛所說,迷惑悉除,無復疑也。」 爾時,帝釋復白佛言:「一切沙門、婆羅門盡除調戲在滅迹耶⑯?為不除調戲在滅迹耶?」 佛告帝釋:「一切沙門、婆羅門不盡除調戲在滅迹也。所以然者?帝釋,世間有種種界⑰,眾生各依己界,堅固守持,不能捨離,謂己為實,餘者為虛。是故,帝釋!一切沙門、婆羅門不盡除調戲而在滅迹。」 爾時,帝釋白佛言:「實爾!世尊!世間有種種眾生,各依己界,堅固守持,不能捨離,謂己為是,餘為虛妄。是故一切沙門、婆羅門不盡除調戲而在滅迹。我聞佛言,疑惑悉除,無復疑也。」 滅除煩惱的途徑 帝釋復白佛言:「齊幾調在滅迹⑱耶?」 佛告帝釋:「調戲有三:一者口,二者想,三者求⑲。彼口所言,自害、害他,亦二俱害。捨此言已,如所言,不自害、不害他、不二俱害。知時比丘如口所言,專念不亂,想亦自害、害他,亦二俱害;捨此想已,如所想,不自害、不害他,二俱不害,知時比丘如所想,專念不亂。帝釋!求亦自害、害他Ⓜ,亦二俱害;捨此求已,如所求,不自害、不害他,不二俱害,知時比丘如所求,專念不亂。」 爾時,釋提桓因言:「我聞佛所說,無復狐疑。」 又白佛言:「齊幾名賢聖捨心⑳?」 佛告帝釋:「捨心有三:一者喜身,二者憂身,三者捨身㉑。帝釋!彼喜身者,自害、害他,亦二俱害;捨此喜已,如所喜,不自害、不害Ⓝ他,二俱不害,知時比丘專念不忘,即名受具足戒㉒。帝釋!彼憂身者,自害、害彼,亦二俱害;捨此憂已,如所憂,不自害、不害[*]他,二俱不害,知時比丘專念不忘,即名受具足戒。復次,帝釋!彼捨身者,自害、害他,亦二俱害;捨此捨Ⓞ已,如所捨,不自害、不害他,二俱不害,知時比丘專念不忘,是即名為受具足戒。」 帝釋白佛言:「我聞佛所說,無復狐疑。」 又白佛言:「齊幾名賢聖律諸根具足㉓?」 佛告帝釋:「眼知色,我說有二:可親、不可親。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法,我說有二:可親、不可親。」 爾時,帝釋白佛言:「世尊!如來略說,未廣分別,我以具解。眼知色,我說有二:可親、不可親。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法有二:可親、不可親。世尊!如眼觀色,善法損減,不善法增,如此眼知色,我說不可親;耳聲、鼻香、舌味、身觸、意知法,善法損減,不善法增,我說不可親。世尊!如眼見色,善法增長,不善法減,如是眼知色,我說可親;耳聲、鼻香、舌味、身觸、意知法,善法增長,不善法減,我說可親。」 佛告帝釋:「善哉,善哉,是名賢聖律諸根具足。」 帝釋白佛言:「我聞佛所說,無復狐疑。」 復白佛言:「齊幾比丘名為究竟、究竟梵行、究竟安隱、究竟無餘㉔?」 佛告帝釋:「為愛所苦身得滅者㉕Ⓟ,是為究竟、究竟梵行、究竟安隱、究竟無餘。」 帝釋白佛言:「我本長夜,所懷疑網,今者如來開發所疑。」 佛陀高於外道修行人 佛告帝釋:「汝昔頗曾詣沙門、婆羅門所問此義不?」 帝釋白佛言:「我自憶念:昔者,曾詣沙門、婆羅門所諮問此義。昔我一時曾二Ⓠ集講堂,與諸天眾共論:『如來為當出世,為未出世?』時共推求,不見如來出現于世,各自還宮,五欲娛樂。世尊!我復於後時見諸大神天,自恣五欲已,漸各命終。時我,世尊!懷大恐怖,衣毛為竪。時,見沙門、婆羅門處在閑靜,去家離俗Ⓡ,我尋至彼所問言:『云何名究竟?』我問此義,彼不能報。彼既不知,逆問我言:『汝為是誰?』我尋報言:『我是釋提桓因。』彼復問言:『汝是何釋?』我時答言:『我是天帝釋,心有所疑,故來相問耳。』時,我與彼如所知見,說於釋義。彼聞Ⓢ我言,更為我弟子。 天帝釋的未來 「我今是佛弟子,得須陀洹道,不墮餘趣,極七往返Ⓣ,必成道果,唯願世尊記我為斯陀含。」說此語已,復作頌曰:

「由彼染穢想, 故生我狐疑; 佛告帝釋:「汝憶本得喜樂、念樂時不?」 帝釋答曰:「如是,世尊!憶昔所得喜樂、念樂。世尊!我昔曾與阿須倫[*]共戰,我時得勝,阿須倫[*]退,我時則還,得歡喜、念樂,計此歡喜、念樂,唯Ⓧ有穢惡刀杖喜樂、鬪訟喜樂。今我於佛所得喜、念樂Ⓨ,無有刀杖、諍訟之樂。」 佛告帝釋:「汝今得喜樂、念樂,於中欲求何功德果?」 爾時,帝釋白佛言:「我於喜樂、念樂中,欲求五功德果,何等五?」即說偈言:

「我後若命終, 捨於天上壽; 說此偈已,白佛言:「我於喜樂、念樂中,欲得如是五功德果。」 爾時,帝釋語忉利諸天曰:「汝於忉利天上梵童子前恭敬禮事,今於佛前復設此敬者,不亦善哉!」 其語未久,時,梵童子忽然於虛空中天眾上立,向天帝釋而說偈曰:

「天王清淨行, 多利益眾生; 時,梵童子說此偈已,忽然不現。是時,帝釋即從座起,禮世尊足,遶佛三匝,却行㉘而退,忉利諸天及般遮翼亦禮佛足,却行而退。 有情人終成眷屬 時,天帝釋少復前行,顧語般遮翼曰:「善哉,善哉,汝能先於佛前鼓琴娛樂,然後我及諸天於後方到,我今以⒠汝補汝父位,於乾沓和中最為上首⒡,當以彼跋陀⒢⒣乾沓和王女與汝⒤為妻。」 淨信人得法眼淨 時,釋提桓因、忉利諸天及般遮翼聞佛所說,歡喜奉行。 佛說長阿含經卷第十⒥ [校勘]ⓐ 明本無「佛說長阿含」五字。 ⓑ 「摩竭」,巴利本作 Magadhā。 ⓒ 「菴婆羅」,巴利本作 Amba。 ⓓ 「毘陀」,巴利本作 Vediyaka。 ⓔ 「因陀娑羅窟」,巴利本作 Indasāla-guhā。 ⓕ 「釋提桓因」,巴利本作 Sakka-devānam-inda。 ⓖ 「忉利天」,巴利本作 Tāvatiṁsa。 ⓗ 大正藏無「微」字,今依據宋、元、明三本補上。 ⓘ 「執樂神」,巴利本作 Gandhabba。 ⓙ 「般遮翼」,巴利本作 Pañcasikha。 ⓚ 「琉璃」,聖本作「流離」。 ⓛ 「琉璃」,巴利本作 Beluva。 ⓜ 「女」,大正藏原為「汝」,今依據宋、元、明三本改作「女」。 ⓝ 「緣故」,大正藏原為「因緣」,今依據宋、元、明三本改作「緣故」。 ⓞ 「奔」,大正藏原為「𩣺」,今依據宋、元、明三本改作「奔」。 ⓟ 「共」,大正藏原為「供」,今依據宋、元、明三本改作「共」。 ⓠ 「鬱鞞羅」,巴利本作 Uruveīā。 ⓡ 「尼連禪」,巴利本作 Nerañjarā。 ⓢ 「阿遊波陀」,巴利本作 Ajapāla。 ⓣ 「尼俱律」,巴利本作 Nigrodha。 ⓤ 「尸漢陀」,巴利本作 Sikhaddhi。 ⓥ 「王」,宋、元、明三本作「玉」。 ⓦ 「倫」,大正藏原為「輪」,今依據宋、元、明三本改作「倫」。[*] ⓧ 宋、元、明三本無「門」字。 ⓨ 「阿須倫眾」,巴利本作 Asura-kāyā。 ⓩ 「瞿夷」,巴利本作 Gopikā。 Ⓐ 「執樂神」,巴利本作 Gandhabba。 Ⓑ 「夕」,大正藏原為「日」,今依據宋、元、明、聖四本改作「夕」。 Ⓒ 「勤」,宋、元、明三本作「進」。 Ⓓ 「絆」,大正藏原為「靽」,今依據宋、元、明三本改作「絆」。 Ⓔ 「本」,大正藏原為「大」,今依據宋、元、明、聖四本改作「本」。 Ⓕ 「修」,大正藏原為「須」,今依據宋、元、明三本改作「修」。[*] Ⓖ 「乃生」,大正藏原為「乃至」,宋、元、明三本作「乃生」,聖本作「及生」,今依據宋、元、明三本改作「乃生」。 Ⓗ 「帝釋」,大正藏原為「釋」,今依據明本改作「帝釋」。 Ⓘ 宋、元、明三本無「復」字。 Ⓙ 大正藏無「而」字,今依據宋、元、明三本補上。 Ⓚ 「即」,大正藏原為「而」,今依據宋、元、明三本改作「即」。 Ⓛ 「眾」,宋、元、明三本作「群」。 Ⓜ 「他」,宋、元、明三本作「彼」。 Ⓝ 「不害」,大正藏原為「害」,今依據宋、元、明三本改作「不害」。[*] Ⓞ 「捨」,大正藏原為「身」,今依據宋、元、明三本改作「捨」。 Ⓟ 「滅者」,大正藏原為「減者是」,今依據宋、元、明三本改作「滅者」。 Ⓠ 大正藏無「二」字,今依據宋、元、明、聖四本補上。 Ⓡ 「俗」,大正藏原為「欲」,今依據宋、元、明、聖四本改作「俗」。 Ⓢ 「聞」,大正藏原為「問」,今依據宋、元、明三本改作「聞」。 Ⓣ 「返」,宋、元二本作「反」。 Ⓤ 「今我」,大正藏原為「我今」,今依據宋、元、明、聖四本改作「今我」。[*] Ⓥ 「已」,宋、元二本作「以」。 Ⓦ 「歸」,大正藏原為「雖」,今依據宋、元、明三本改作「歸」。 Ⓧ 「唯」,大正藏原為「離」,今依據宋、元、明三本改作「唯」。 Ⓨ 「喜、念樂」,明本作「喜樂念樂」。 Ⓩ 「喜」,聖本作「樂」。 ⒜ 「自」,大正藏原為「身」,今依據宋、元、明三本改作「自」。 ⒝ 「趣」,大正藏原為「起」,今依據宋、元、明三本改作「趣」。 ⒞ 「德」,聖本作「福」。 ⒟ 「阿迦尼吒」,巴利本作 Akaniṭṭhā。 ⒠ 「以」,大正藏原為「知」,今依據宋、元、明三本改作「以」。 ⒡ 「首」,聖本作「昔」。 ⒢ 「跋陀」,大正藏原為「拔陀」,今依據宋、元、明三本改作「跋陀」。 ⒣ 「跋陀」,巴利本作 Bhaddā。 ⒤ 聖本無「汝」字。 ⒥ 聖本在「十」字之後有光明皇后願文。 [註解]① 菴婆羅:摩竭國的村名,「芒果」的音譯。 ② 毘陀山因陀娑羅窟:王舍城東邊毘陀山上的一個石窟,天帝釋(音譯「因陀娑羅」)曾在此問法,是佛陀時代王舍城地區的五個佛教精舍之一。又作「鞞陀提山因陀羅石室」、「界隔山天帝釋石窟」、「隔界山石窟」。 ③ 般遮翼:一位執樂神(天龍八部中的乾闥婆神)的名字,常為天帝釋演奏音樂。又譯為「波遮旬」、「五結」、「五髻」。 ④ 火焰三昧:以火為專注對象(所緣)所成就的定境,入這種定時,身體能發出火燄。又譯為「火光三昧」、「火三昧」。 ⑤ 跋陀:執樂神女的名字,意思是「吉祥」,又譯為「賢月色」。 ⑥ 和:聲音相應。如:「附和」、「唱和」。讀音同「鶴」。 ⑦ 碍:「礙」的異體字。 ⑧ 瞿夷:「瞿曇」(喬達摩)族的「夷」(女性)。 ⑨ 恭恪:恭敬謹慎。「恪」讀音同「克」。 ⑩ 誑:說謊、欺騙。 ⑪ 彼子本失意,其後還得念:三位比丘在生時修行未竟全功,投生為較低階的天眾。其中兩位受激勵呵責後提起正念離欲,往生到光音天。 ⑫ 道諦:可以滅苦的解脫之道的真理,即「八聖道」。 ⑬ 結:煩惱。比喻煩惱如繩「結」繫縛眾生。 ⑭ 讐:仇怨。「讎」的異體字。 ⑮ 調戲:心浮動不安(而產生種種戲論妄想)。相當的南傳經文作「虛妄想」。 ⑯ 一切沙門、婆羅門盡除調戲在滅迹耶:一切的修行人都已完全滅除調戲、戲論了嗎?其中「調戲在滅迹」指滅除調戲、戲論(違反真理或不能增進善法的見解)的途徑,相當的南傳經文作「虛妄想之部分滅之行道的道跡」。 ⑰ 界:差別、分類。 ⑱ 齊幾調在滅迹:如何是滅除調戲的途徑?「齊幾」指如何、怎麼樣。 ⑲ 調戲有三:一者口,二者想,三者求:心浮動不安(而產生種種戲論妄想)的行為有三種:一、口說,二、惦記,三,尋求。按:例如爭論政治、想念娛樂、尋求名利,不能增進善法;論法、念佛、求解脫,則增進善法。相當的《中阿含經》經文作「一曰念,二曰言,三曰求」,相當的南傳經文作「喜[……]憂[……]捨[……]」。 ⑳ 齊幾名賢聖捨心:如何能稱作賢聖的放下一切、沒有執著的心? ㉑ 捨心有三:一者喜身,二者憂身,三者捨身:放下一切而沒有執著的心,能夠不執著三種感受。一、喜的這類感受,二、憂的這類感受,三、捨的這類感受。這裡的「身」是種類、類集的意思。按:心理的苦受、樂受、不苦不樂受,又稱為喜受、憂受、捨受,因此這三者含括一切感受。這句是指不執著任何感受,這樣就能不引生十二因緣「受支」之後的愛、取、有……老死等支了。 ㉒ 具足戒:完整出家戒律。按:這段是說不管自己受到了別人怎麼樣的對待、而產生喜、憂、還是不喜不憂(捨)的感受,都一心一意地不害自己和他人,則算圓滿地持戒。這是因為犯戒的事要不就是害自己、要不就是害他人,因此不害自己和他人自然也是持戒。 ㉓ 賢聖律諸根具足:依照佛教戒律圓滿地守護六根。可參考《雜阿含經》卷十一282經「賢聖法、律無上修諸根」。相當的《中阿含經》經文作「護從解脫」,相當的南傳經文作「為了根自制的行道」。 ㉔ 無餘:沒有執取。沒有執取(貪愛)而涅槃,不再往生他處。 ㉕ 為愛所苦身得滅者:被愛所苦的種種煩惱得以滅除的人。這裡的「身」是種類、類集的意思。 ㉖ 日光尊:指釋迦牟尼佛。按:印度神話傳說釋迦族的遠祖,是由甘蔗中孕育,之後甘蔗經過日曬裂開而出生,因此稱為「日種」、「甘蔗種」,音譯為「瞿曇」。 ㉗ 阿迦尼吒:為音譯,義譯作「色究竟天」,是色界十八天的最高天、四禪天的最高天,也是五淨居天的最高天。又譯為「阿伽尼吒」、「阿迦膩吒」。 ㉘ 却行:倒退著走。 ㉙ 遠塵離垢:遠離塵垢。塵垢在此特指「見惑」(見道所斷的惑),基於四聖諦的正見斷了見惑,稱作「得法眼淨」,證得初果。 [對應經典]

[讀經拾得]

眾生互相傷害的因緣,本經中舉例為:

調戲 → 想 → 欲 → 愛憎 → 貪嫉 → 怨結 舉例而言,辦公室裡常可見到有人因為覺得無聊而搬弄別人的是非,加油添醋。這種因為無聊而製造小劇場的行為,也是因為心浮動不安(「調戲」),所以心中浮現某些歪念頭(「想」),而想要(「欲」)搬弄是非,接著同喜好的人成為小團體、受害者則討厭這些人(「愛憎」),人際上的不平等就會增長嫉妒和更多是非(「貪嫉」),甚至讓人成為仇家(「怨結」)。 滅除這些煩惱、不互相傷害的方法,在相當的《中阿含經》及南傳經文中回答為八正道,本經中則回答為不自害、不害他,以及六根對六境時不染著,而圓滿持戒。

本經內容豐富,除了與四聖諦相關的法義外,也含括了天界一些人事的因果,首尾呼應,例如:

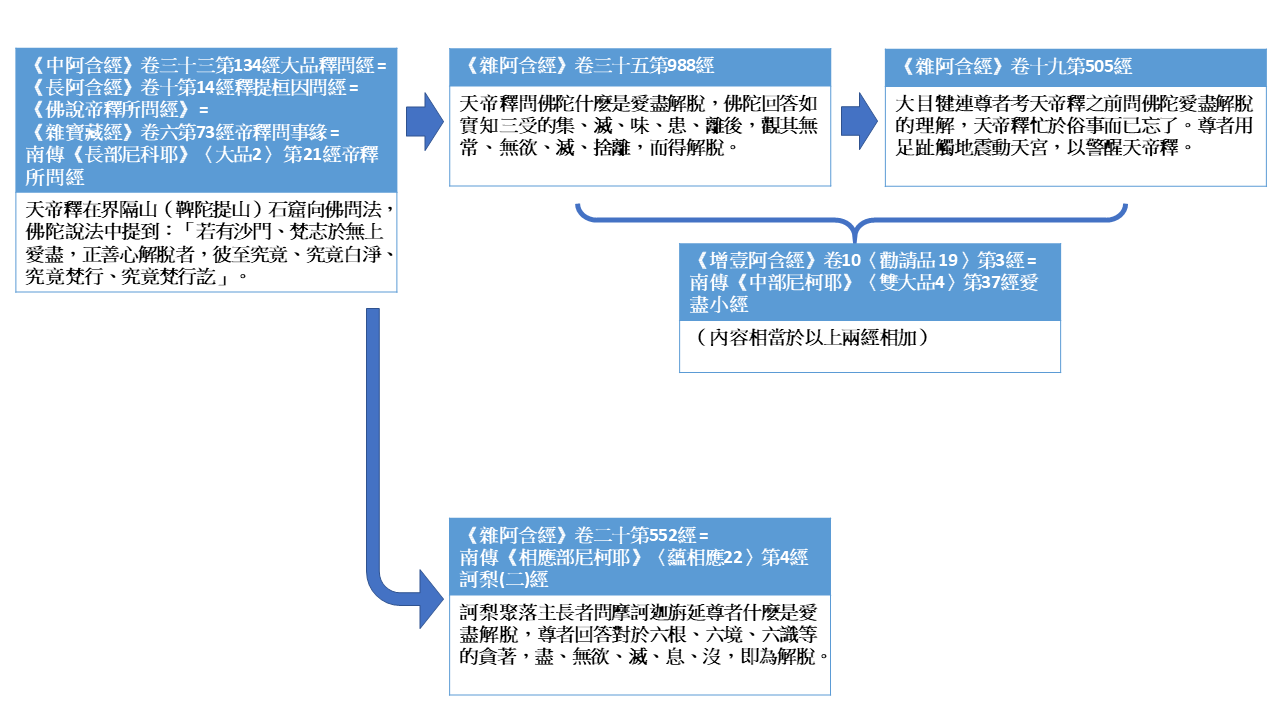

本經記載天帝釋於石窟中向釋迦牟尼佛請教,當中佛陀提到:「為愛所苦身得滅者,是為究竟、究竟梵行、究竟安隱、究竟無餘。」相當的《中阿含經》經文為:「若有沙門、梵志於無上愛盡,正善心解脫者,彼至究竟、究竟白淨、究竟梵行、究竟梵行訖。」 基於這句話,日後天帝釋向佛陀進一步詢問什麼是「愛盡解脫」,該段對話又引生後續的問答及事件,算是橫跨四部阿含、尼柯耶,傳誦天上與人間的問答接龍。這些經載彼此間的關係如下圖所示: [進階辨正] |

|

|

|

| 知客處 | |