|

《增壹阿含經》第二卷是〈廣演品〉,呼應第一卷的主軸,佛陀一一的為十法如何廣演作詳細的介紹。

「十念」是十種能收攝心念乃至證得涅槃的禪修方法,包括:

- 念佛:繫念佛陀形象功德。

- 念法:繫念佛法無欲離縛。

- 念僧:繫念聖眾清淨和合。

- 念戒:繫念持戒止惡成道。

- 念施:繫念布施無悔無求。

- 念天:繫念諸天清淨三業。

- 念休息:繫念寂滅入定不貪。

- 念安般:繫念呼吸分別曉了。

- 念身:繫念身分(解剖的部分)四大假合。

- 念死:繫念死亡隨時離去。

修行十念能將心擺在能引導解脫的善念上,此時自然沒有不好的念頭,漸漸而能得定,再因定發慧。

經驗上,同學們通常是兩卷一下子就讀完了,因為內容「看來差不多」,老師們大概一堂課就解決了。可是,有沒有瞭解並練習這十念,對實修卻有深遠的影響,值得想要得道「自致涅槃」的同學們細細品味。

除了本卷的說明外,也可對讀《雜阿含經》卷二十第550經、卷三十三第931經所說的「六念」,即是十念的前六個。

本品有十小經,每一小經介紹十位尊者,總共列舉佛世時一百位值得學習、各有專精的尊者,可以作「念僧」的參考。

這一百位尊者約略是依據被佛陀度化的先後來排列的,例如第一位是佛陀最早度化的五比丘中第一位證道的阿若拘隣尊者,第一百位則是佛陀涅槃前最後一位度化的須拔尊者。

這一切要從頭說起:

悉達多太子自小生活在優渥的環境,見不到人世的苦難,直到他出城遊玩時在東城門遇到了老人、在南城門遇到了病人、在西城門遇到了死人、在北城門遇到了出家人,這讓他開始思考生老病死的問題,想要出家。他的父親淨飯王以各種方法要打消他出家的念頭,找了國師的兒子優陀夷帶悉達多太子娛樂,並勸太子不要出家,不過太子還是意志堅定地出家了。之後淨飯王的國師找了五位可信賴的人跟隨太子,就近觀察,這五位是:拘隣、拔提、摩訶男、婆破、馬師。

悉達多太子於是開始了六年的苦行,首先接連跟著兩位外道仙人修得無所有處定以及非想非非想處定,但他發現禪定的最高境界也是無常,不是解脫。於是他改為修日食一麻的苦行,拘隣等五人也就跟著他苦行。然而隨著悉達多太子的身體骨瘦如柴,越來越無力,他苦到暈過去,幾乎餓死。最終他了解到這些自苦的行為沒有出路,不會導致解脫,於是捨棄了苦行,到河中洗去身上多年的污垢,並乞食以回復力氣,接受了牧羊女的供養,終於在菩提樹下證得無上正等正覺,成為釋迦牟尼佛。

佛陀成道後最先想到要度的人,是他的兩位外道仙人老師,可是他們不久前才老死了。接著佛陀想到拘隣等五人,先前他們在見到佛陀捨棄苦行時,以為他放棄了,就到了波羅㮈國的鹿野苑地方繼續苦行。於是佛陀前往鹿野苑,和五比丘分享他所證知的真理,度化了五比丘。《增壹阿含經》卷十四〈高幢品24〉第5經載道:「是時,三千大千剎土有五阿羅漢,佛為第六。」

波羅㮈國有一位巨富叫做耶舍(又譯為善勝),一天歌舞娛樂過後,半夜醒來,見到睡著的美女,睡相難看有如死人,邊睡邊流口水,美女口中的白齒也是白骨,因此生厭離心,心神不寧地跑出城外,在河岸邊遇到佛陀,聽佛說法後隨佛出家,成為隨佛出家的第六人。

波羅㮈國有四位大富翁善肘、牛跡、無垢、滿足,都是耶舍的好朋友,聽說耶舍隨佛出家,就來拜訪佛陀及耶舍,也就跟著出家求道,成為隨佛出家的第七至十人,通通證得阿羅漢。接下來耶舍的五十位朋友也陸續來隨佛出家。

不久後,佛陀行經摩竭提國的優留毘村,當地有位外道大師叫迦葉(後世稱為優留毘迦葉),佛陀借住附近有惡龍的石窟,收服了惡龍,讓優留毘迦葉驚訝,在一番較量後帶著所有五百位弟子隨佛出家。他的弟弟江迦葉、象迦葉各帶領三百位、二百位弟子修行,都跟著出家,證阿羅漢。

以上有劃底線的尊者名字,即是在以下被佛陀特別提出稱讚的弟子名。

五比丘之一的馬師尊者有一天在摩竭提國的首都王舍城乞食,被舍利弗見到。舍利弗當時是外道的大弟子,見到馬師尊者的威儀端正、行步穩重,就問他的老師是誰?學什麼法?馬師尊者回答說他的老師是佛陀,佛陀教他諸法都是因緣而生、因緣而滅的。才聽完轉述,舍利弗尊者就得法眼淨、證初果了。

大目揵連從小就是舍利弗尊者的朋友,兩人原先都是外道的大弟子,曾互相約定先證悟真理的人要通知另一方。舍利弗尊者在聽馬勝尊者轉述佛說而證得初果後,即告訴目揵連,於是兩人一同帶著弟子從佛出家,很快都證得阿羅漢了。從此舍利弗尊者、目揵連尊者即成為協助佛陀弘法的左右手。

佛陀遊化王舍城時,二十億耳奉摩竭提國頻婆娑羅王的命令往見佛陀,接著就隨佛出家;大迦葉也在王舍城遇到佛陀,一見如故,當下請佛陀接受他為弟子。

此時釋迦族人已陸續聽說了佛陀成道的消息,過去被淨飯王派來勸佛陀不要出家的優陀夷等人也都隨佛出家。因為親自證得了真理,佛弟子們更是一傳十、十傳百,像舍利弗的舅舅摩訶拘絺羅,舍利弗的弟弟純陀、優波先那、離越,都先後加入了僧團。

佛陀在摩竭提國王舍城的弘法相當成功,許多長老及知識分子隨佛出家修行,整個國家裡上至國王、下至百姓,紛紛成為佛弟子。

佛陀接著準備拜訪家鄉迦毘羅越城,他先派遣優陀夷尊者回國,度化了原先不喜歡見到出家人的淨飯王,使得釋迦族人及全城的人民熱烈迎接佛陀進城,佛陀並為他們作了精采的說法。

在淨飯王的擁護下,五百位釋迦族人熱烈地要求隨佛修行、加入僧團。特別的是佛陀首先剃度了首陀羅(奴隸)種姓出身、原為釋迦族王室理髮師的優波離,這是佛陀落實種姓平等的第一步。這時出家的還包括佛陀俗家的堂弟阿那律、堂弟釋王、小弟難陀、兒子羅云、堂弟阿難,以及釋迦族人難提、金毘羅等人。

在四姓平等的原則下,隨著佛陀遊化各地,越來越多地方的人不分貧富貴賤加入僧團修行,佛法也開枝散葉,廣為流傳。

古代男女地位不平等,在印度許多女性沒有權力決定自己的未來,而是由家長指定許配給人,甚至是被賣掉以換取傢妝。古代各主要宗教雖然都重視家庭的和諧,但男女的地位還是有別,只允許男性出家擔任最高階級的聖職人員。舉例而言,天主教的修女沒有領受聖秩聖事,不屬於聖職人員;伊斯蘭教在責備離婚的前提下,許可丈夫口頭說三次休妻即可離婚,妻子則沒有這種權力。

隨著佛教僧團的發展,養育悉達多太子長大的姨母大愛道,在她九十歲、丈夫淨飯王過世的那一年,帶著大批釋迦族的女子向佛陀請求出家,她說:「我聞女人精進,可得沙門四道,願得受佛法律。我以居家有信,欲出家為道。」佛陀考量當時印度的社會背景以及安全、食宿等議題,向大愛道表示女性在家學佛即可,精進修行則證果,不因在家、出家而有差別。

大愛道並不死心,三次向佛陀請求出家加入僧團,但佛陀則教她們自行在家清淨修行。直到大愛道一百歲、佛陀六十歲的那年,大愛道再次率領大批釋迦族的女子,自行剃去頭髮、披起袈裟以示決心,步行二百多公里追趕佛陀到毘舍離城附近的大林重閣講堂,請求出家,仍未獲得佛陀同意。

這時大愛道以百歲的年紀,長途奔波、蓬頭垢面,疲憊不堪地在重閣講堂的門外哭泣,讓當時二十五歲的阿難尊者深為不捨,於是阿難尊者在僧團中向佛陀極力主張讓女性出家,並反問佛陀女性出家是否可現證初果至四果?佛陀則回答女性出家的確也可現證初果至四果。在阿難尊者的大力鼓吹下,佛陀最後同意讓女性出家,大愛道即成為僧團的第一位比丘尼。

佛教突破傳統讓女性出家,在當時的印度社會造成非議,許多男士對此相當不滿,外道也以此攻擊佛教,因此有所謂女人出家導致正法早滅五百年的說法。然而,在精進修行之下,眾多的比丘尼先後也都證了阿羅漢果,成為人天的榜樣。在當今男女平權的時代,佛教讓女性出家不僅比其他主要宗教來得進步,也造就了為數眾多的優秀比丘尼,為佛法的流傳作出了重要的貢獻。

本品即記載了佛世僧團中知名的比丘尼,在那個女權低落的時代,有的是遇人不淑後出家,有的是家人死了後出家,有的是被逼婚而求出家,也有許多純粹是為了尋求真理而出家,不管她們的背景如何,在修行上都有極高的成就,也都成為後世佛弟子的榜樣。

打坐的方法有許多種,除了安那般那(觀呼吸)以外,最常見的還有:

- 四無量心:

- 慈無量心:以無量慈為專注對象而修定。

- 悲無量心:以無量悲為專注對象而修定。

- 喜無量心:以無量喜為專注對象而修定。

- 捨無量心:以無量捨為專注對象而修定。又譯為「護無量心」。

- 三三昧:

- 空三昧:觀五陰(身心的一切)無常、本空,而成就的定境。

- 無相三昧:觀色、聲、香、味、觸、法相斷,不念一切相,而成就的定境。

- 無願三昧:以無常、苦為專注對象,於一切都無所願求,而成就的定境。

- 十一切處:以無量「地、水、火、風、青、黃、赤、白、空、識」為專注對象而修定。

- 不淨觀:以心念專注觀察身體各組成成分的不淨,可以對治貪欲。

每個人最適合的打坐方法不一定相同,通常在找到最適合自己的打坐方法後,就可以專注修行該法門而入定。

入定依定境的深淺可以區分為不同的層次,例如初禪、二禪、三禪、四禪、空入處定、識入處定、無所有入處定、非想非非想入處定等,有的打坐方法也容易導致特定的禪定層次,例如修空三昧容易得空入處定。詳細的解說可參見《雜阿含經》卷十四及卷十七的導讀。【以後待指向《增壹阿含經》的相關導讀,最好是同冊內的。】

《增壹阿含經》每一品的名稱,都是採用該品第一小經的標題,本品稱作「阿須倫品」,也是因為第一小經的標題為阿須倫(阿修羅)。

《增壹阿含經》是每十篇合為一品,且一法一法的增加,而稱為「增壹」。本品還是在「一」開頭的條目中,所說的法都是以「一人」為關鍵字,這一人就是佛陀。

這十小經大致的意義是:

- 比丘依佛所教,能不被天魔波旬所迷惑。

- 有佛陀,而能造福眾生。

- 有佛陀,而有各種佛法。

- 有佛陀,而有智慧光明。

- 有佛陀,而能消滅無明。

- 有佛陀,而有三十七道品。

- 佛滅則三十七道品滅。

- 有佛陀,而有信戒聞施慧。

- 有佛陀,而減少三惡道眾生。

- 沒有人比得上佛陀。

因此要恭敬、正信、承事於佛。

五蓋是五種覆蓋心識、阻礙善法發生的煩惱:

- 貪欲蓋:感官慾望。

- 瞋恚蓋:生氣。

- 睡眠蓋:昏沉和嗜睡。

- 掉悔蓋(調戲蓋):心浮動靜不下來。「掉」又譯為「掉舉」,心浮動不安;「悔」即「追悔」,於所作的事心懷憂惱。

- 疑蓋:疑惑。

五蓋會阻礙入定。覺察五蓋生滅的因緣,進而去除造成五蓋的原因、避免五蓋生起,而調伏五蓋,是修行的一個重要環節。

佛法的修習不只是在信仰及實踐的層次,還可以證得解脫,親身體驗。以解脫的程度來衡量,修道的成就可略分為四果:

- 初果:須陀洹果。

- 二果:斯陀含果。

- 三果:阿那含果。

- 四果:阿羅漢果。

證得果位的條件以及剩餘輪迴的束縛,如下表所述:

| 果位 | 條件 | 輪迴的束縛 |

| 須陀洹果 | 斷身見、戒取、疑 | 最多於天界與人間往返七次就能涅槃。 |

| 斯陀含果 | 斷身見、戒取、疑,貪瞋癡薄 | 最多於天界與人間往返一次就能涅槃。 |

| 阿那含果 | 斷五下分結(身見、戒取、疑、欲貪、瞋恚) | 不再生於欲界。例如下一生生於色界或無色界的天界,並在天界證得涅槃。 |

| 阿羅漢果 | 斷五上分結(色愛、無色愛、掉舉、慢、無明);貪瞋癡永盡、煩惱永盡 | 證得涅槃、解脫輪迴。 |

其中一些名詞的簡略意義如下:

- 身見:執著於有「我」。

- 戒取:執著於無益解脫的禁戒、禁忌。

- 疑:對於真理的懷疑猶豫;對佛法僧戒的疑惑。

- 欲貪:欲界眾生的貪愛。

- 瞋恚:生氣。

- 愚癡:無智;無明。

捨棄對衣服、飲食、住處的貪著,以修鍊身心、去除塵垢煩惱的苦行法。有十二項規定:

- 在阿蘭若處:居於離開聚落,寂靜而適合修行的地方。

- 常行乞食。

- 次第乞食:乞食時沿門托鉢,不分貧富之家。

- 受一食法:一日一食。

- 節量食:不吃過多,鉢中只受一糰飯。

- 中後不得飲漿:日中一食後不再飲漿。

- 著弊衲衣:穿著廢棄布所作的襤褸衣。

- 但三衣:除三衣外,沒有多餘的衣服。

- 塚間住:住於墓地。

- 樹下止。

- 露地坐。

- 但坐不臥:不躺下。

特別地少欲知足,超過佛陀對一般出家眾的要求,值得鼓勵,但不是必需,是由有能力這麼做的比丘自行發心實行,而不是硬性規定。

(待補足。)

依據佛經記載,佛、辟支佛、阿羅漢這三種聖者已證得究竟解脫的智慧:

- 佛:在全無佛法的世界,自己覺悟解脫,又為大眾說法、建立僧團,使得佛法廣為流傳的聖者。

- 辟支佛:沒有老師教導而自己覺悟解脫,且不為大眾說法(獨覺)的聖者。

- 阿羅漢:斷盡煩惱、不再輪迴的聖人,一般指聽聞(聲聞)佛陀所傳的佛法而修行的聖者。

佛陀是「發現」佛法,而不是「發明」佛法,不管世人是否知道佛法,真理永遠在那裡,等人發現。這三種聖者發現或證得的真理都是一樣的,因此佛弟子只要證得阿羅漢,即能印證佛陀的解脫智慧,如《中阿含經》卷36〈梵志品 2〉所說:「若如來、無所著、等正覺解脫,及慧解脫、阿羅訶解脫,此二解脫無有差別,亦無勝如。」」(CBETA, T01, no. 26, p. 656, a1-3)

雖然證得的智慧相同,三者所需要的付出,還是有所不同:

要在沒有任何人教佛法的情況下覺悟,需要多生紮實的修行,才能自己藉由觀察世間而悟出因緣的原理乃至四聖諦。

了知世間的苦後,不為避苦而離群索居,反而願意在人間走動以為大眾說法,甚至建立僧團廣傳佛法,需要累世的發願,更需要無量福德的累積,才有能力廣為解說、說服世人相信原先沒聽過的觀念、並教導弟子一一證道,這在《雜阿含經》卷三第75經有提到。另外,過去生精勤學佛修行的人,由物以類聚的原理,一般會出生在有佛法的世界,因此需要過去世的特別發願,學佛者才能自主投生在完全無佛法的世界而成佛。已發願但尚未成佛的大修行人即稱為「菩薩」。

辟支佛有多生紮實的修行,以獨修者的習性,堅持離群索居,只有乞食時會入村落,不會主動向人多的地方走動然後說法,更不想建立僧團自找麻煩,只會和剛好遇上的人隨緣說法,例如教導供養他的人。

由於佛陀已指引了明路,佛弟子不必從頭摸索,照著修行就能證阿羅漢。至於阿羅漢證悟後是要離群索居還是人間說法,是沉默寡言還是辯才無礙,端看每位阿羅漢的習性。

阿羅漢是指解脫的資格,廣義來說,阿羅漢中累世修行付出最多、福德最大、能力最強的,其實就是佛陀,如《增壹阿含經》卷14〈高幢品 24〉第5經所載:「是時,五比丘盡成阿羅漢。是時,三千大千剎土有五阿羅漢,佛為第六。」(CBETA, T02, no. 125, p. 619, b24-25)《別譯雜阿含經》卷十第190經也說:「如來阿羅呵以無取故,而得成於無上正覺。」(CBETA, T02, no. 100, p. 443, b7-8) 佛陀的稱號(如來十號)之一的「應供」,就是「阿羅漢」的義譯。

只要走在正確的方向,不管走的是哪一條路,到達目的時究竟的智慧都是一樣的,證得的涅槃也都是一樣的。

在佛經的用語中,人的身心及世間的一切可區分為:

- 色:物質(例如身體)及物理世界的現象。

- 受:感受。例如苦的感受、樂的感受、不苦不樂的感受。

- 想:取相;面對境界而心中浮現對應的相;也就是認知。例如看到一個顏色,心中立刻浮現過往所見過相同的顏色,而知道這是什麼顏色。

- 行:造作。例如意念的造作、意志力。

- 識:識知;覺知。

以上色、受、想、行、識五項,合稱「五陰」或「五蘊」(蘊是「積聚」的意思)。

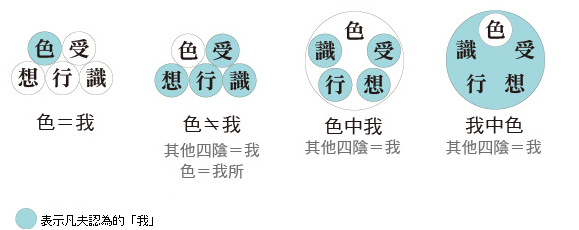

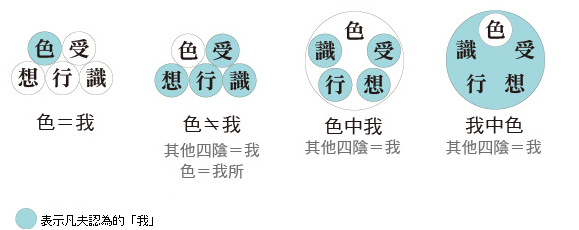

凡夫執著認為有「我」的範疇,不出色、受、想、行、識這五陰。舉例而言,就「色」(例如身體)與「我」的關係,凡夫可能誤認:

- 色是我:身體就是「我」,至於受、想、行、識都是由這個「我」所擁有的東西。

- 色異我:身體之外有「我」。例如以為識(覺知)甚至所謂的「靈魂」是「我」,而身體是由這個「我」所擁有的東西。

- 色中我:「我」處於身體之中。例如以為識(覺知)是「我」,遍布於身體內的腦部及腦神經中。

- 我中色:身體處於「我」之中。例如以為有全知全能的造物主是永生的「大我」,造物主心中變現出宇宙的一切乃至人的身體。

這些見解的邏輯關係,如以下圖例所示:

(如果初學者一時看不懂這些邏輯關係,只要知道凡夫通常認為宇宙及身心中有一個恆常不變的「我」,也就是不管以上五陰的圖怎麼畫,凡夫都會劃出一塊認為是恆常不變的「我」,但都是錯誤的見解。)

佛陀悟道時,發現一切的事物以及身心,都是因緣而生、因緣而滅,沒有恆常不變的「我」。例如人的身體屬於色陰,隨著年紀的增長,身體內的細胞早因新陳代謝而不一樣了,物理世界也是一直遷流變化的,沒有恆常不變的色陰。心理也是如此,剎那生滅,更沒有恆常不變的「我」。

凡夫執著於有「我」的見解(「身見」),事事以自我為中心,反而造成業與輪迴,造成生、老、病、死、憂、悲、苦、惱。

「戒」是佛教徒所遵守的規範,有防非止惡的功用,音譯為「尸羅」、「尸賴」。

佛教的戒律中,最基礎的為「五戒」,是所有受戒的在家、出家佛弟子都應遵守的基本戒律。

五戒是:

- 不殺生:不殺人、畜,悲念眾生。

- 不偷盜:不偷竊。

- 不邪淫:沒有不正當的性關係。

- 不妄語:不說謊。

- 不飲酒:不喝酒。

五戒都能持守的在家居士,即稱為「滿分優婆塞」。如果因為某些特別因素而無法持滿五戒,則在受戒時可以只受部分的戒,例如若因為工作要求而無法持不飲酒戒,則仍可受其餘四戒,稱為「多分優婆塞」。

持戒的人不犯罪,就不會有犯罪導致的惡果,並有正直行事而有的善報。若有犯戒則要立刻警覺並且懺悔,而不再犯。

本品開始是《增壹阿含經》所收錄「二法」相關的經文了,所以都是分兩大類。

「安般」是「出入息(呼吸)」的音譯,又譯為「安那般那」。觀呼吸以修禪定的方法,即稱為「安般念」。

「慚」是羞恥於作惡的、不善的事情或起各種煩惱;「愧」是愧疚於作惡的、不善的事情或起各種煩惱。

在漢文佛典中,「慚」較著重在自己反省而羞恥,例如「自慚形穢」;「愧」較著重在面對他人而愧怖,例如「愧對父母」。

佛陀表明慚愧是離苦的第一步,如《雜阿含經》卷十四第346經中說:「以慚愧故不放逸,不放逸故恭敬順語、為善知識,為善知識故樂見賢聖、樂聞正法、不求人短,不求人短故生信、順語、精進,精進故不掉、住律儀、學戒,學戒故不失念、正知、住不亂心,不亂心故正思惟、習近正道、心不懈怠,心不懈怠故不著身見、不著戒取、度疑惑,不疑故不起貪、恚、癡,離貪、恚、癡故堪能斷老、病、死。」這經也明白指出,導向解脫與背離解脫的關鍵差別,在於是否「慚愧」。

《雜阿含經》卷二十六第661、662經也顯示有慚愧而反省身口意的惡行,能減輕貪瞋癡,使得修行得力。《雜阿含經》卷二十八第749經則講說有「明」(「無明」的對稱;智慧)能隨著生起慚愧,而能生起八正道乃至解脫。

因此以下本品第一經中,佛陀形容慚愧為擁護世間的二法,人們有慚愧才有別於畜牲。

經中在在表示有慚、有愧而真誠懺悔,才能持戒清淨,離欲、惡不善法,成為初禪的基礎,進而證得更深的禪定乃至發起無漏的智慧。

四聖諦是佛陀悟到的四個真理:

- 苦:生是苦、老是苦、病是苦、死是苦、怨憎會(遇見仇人)是苦、愛別離(和所愛的離別)是苦、所求不得是苦,簡言之會令人執著的五陰是苦;無常即是苦,會受到逼迫因此是苦。

- 集:苦的起因,是由於無明(沒有智慧)、貪愛等因緣而來。

- 滅:苦的止息,叫做「涅槃」。

- 道:可以滅苦的解脫之道。

接下來幾經中,佛陀提醒了出家人一直向外跑、或是一直居在一處的過與不及。

第7經表示「長遊行之人有五艱難」,是一種極端,出家人一直在外跑、不斷地遊行,心容易散亂,不適合修行。

第8、9經表示「恒一處止有五非法」,是另一種極端,出家人一直居留一處,產生執著,也不適合修行。

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

古印度認為有四類食物能長養身心,即四食:

- 揣食(麤摶食):物質的食物。印度人徒手抓食物吃,因此稱食物為揣食。

- 更樂食(細觸食):根、境、識三者接觸而生喜樂、長養身心。例如「秀色可餐」,眼睛看到美色,乃至身體觸摸細滑,都是細觸食。

- 念食(意思食):以思考、意志而維繫生命。例如「望梅止渴」、「精神食糧」。

- 識食:有識陰的識知、覺知作用,而資益身心。

第一次聽聞「四食」的說法時,或許有些人會覺得奇怪,為什麼會有形而上的食物?這是因為佛法中的「四食」是根據「長養五陰」來講的:

- 揣食(麤摶食):和「色陰」相關。

- 更樂食(細觸食):和「受陰」相關。

- 念食(意思食):和「想陰、行陰」相關。

- 識食:和「識陰」相關。

人是五陰的集合體,因此便將能夠長養五陰的,歸納為四食了。

修行四念處(參見卷二十四)可以如實知四食,進而對治對四食、五陰的執著:

- 身念處:對治對揣食(麤摶食)的執著。

- 受念處:對治對更樂食(細觸食)的執著。

- 心念處:對治對念食(意思食)的執著。

- 法念處:對治對識食的執著。

「如來十力」是只有佛才具足的十種智力:

一、處、非處智力:完全了知什麼是有道理、可能的(「斯有是處」),什麼是沒道理、不可能的(「無有是處」)。

例如了知不殺生造成長壽的果報,這是有道理、可能的;殺生造成長壽的果報,這是沒道理、不可能的;持戒清淨造成心中安定,這是有道理、可能的;作奸犯科造成心中安定,這是沒道理、不可能的;佛陀一向說實話,這是有道理、可能的;佛陀會說謊話,這是沒道理、不可能的。

又譯為「是處、非處智力」。相當的南傳經文作「如實了知可能是可能、不可能是不可能」。

二、業異熟智力:完全了知過去、未來、現在三世的因果業報。

例如了知過去世的什麼因,造成現在或未來的什麼果;過去世做的什麼事,造成現在的什麼樂果,卻在未來造成什麼苦果(舉例來說,過去世布施資助外道宣揚邪見,布施的業報是現在世有錢,邪見的業報是未來世愚癡);過去世做了很多的什麼事,造成現在或未來多還是少的什麼果(舉例來說,過去世做了很多的布施,卻因為布施時心念不淨,導致現在或未來得到的善果很少)。

三、靜慮、解脫、等持、等至智力:完全了知各種禪定境界,這些定境要怎麼入手、有哪些深淺的層次、有哪些因緣能阻礙或成就這些定境。

例如了知什麼因緣會讓人起煩惱而無法入定;良好的指導或自己如理作意能讓心意清淨而入定;如何能從一種禪定切換到另一種禪定;止和觀如何能互相成就;藉由止觀如何能解脫。不管是哪種禪定境界,佛陀都能完全掌握、隨意進出,並教授弟子。

四、根上下智力:完全了知眾生的根器好壞。

例如了知某人的根器好還是差;某人容易起貪、瞋、還是癡;某人的五根(信根、精進根、念根、定根、慧根)如何;某人的六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)好壞,諸如此類能如同根生莖葉般加強影響眾生的作用。「根」的更多舉例可參見本卷「根相應」的內容。

藉由根上下智力,佛陀能根據眾生的根器來說法,例如某人可以由行布施而修好持戒,佛陀就多教他布施;某人可以行持戒而修好布施,佛陀就多教他持戒;某人目前沒有能力理解佛法而修行,佛陀就暫時不跟他說法;某人修行佛法的時機已經成熟,佛陀就諄諄教誨他。

又譯為「根勝劣智力」。

五、種種意解智力:完全了知眾生的各種意向。

例如了知某人目前起貪心、接著會有瞋恚的意向(舉例來說,貪愛第一名,第一名卻由別人得到,因此會有瞋恚的意向);某人的意向是趨向欲界、色界、還是無色界;某人的意向會讓他修成邪定、正定、還是解脫。

又譯為「種種勝解智力」。相當的南傳經文作「如實了知眾生的不同傾向之狀態」。

六、種種界智力:完全了知世間與眾生的各種差別、分類。

例如了知三界(欲界、色界、無色界)、四界(地、水、火、風)、十八界(眼、色、眼識等)、涅槃界等等世間的各種差別乃至心的各種狀態。「界」的更多舉例可參見《雜阿含經》卷十六、卷十七「界相應」的內容。

七、遍趣行智力:完全了知有什麼途徑能通往什麼結果。

例如了知某人還須要多加教導才能證果,因此教導他,讓他證果;哪些因緣會造成貪欲的生起,因此要排除或對治;某些情況藉由修正身的造作(身行)而能夠清淨,但修正語、意的造作則幫助不大;某些情況藉由修正語的造作(語行)而能夠清淨,但修正身、意的造作則幫助不大(舉例來說,某人要和他的仇人用言語溝通,才能化解仇恨,但若只是打不還手、或只是自己心中有慈心但不溝通,則幫助不大)。

相當的南傳經文作「如實了知導向一切處之路」。

八、宿住隨念智力:完全了知而能憶念自己及眾生的過去世。

例如能夠憶念任何眾生無窮盡的過去世,過去世的身分、境遇、所作所為、甚至心念,以及這些心念如何輾轉相續影響到這一世。

九、死生智力:完全了知眾生未來世的往生去處,以及導致往生這些去處的善惡因緣。

例如能夠以天眼見到在任何世界的任何眾生,往生到善道或惡道,以及是什麼原因讓他往生到善道或惡道。

又譯為「天眼通作證智力」。

十、漏盡智力:完全自知自證得漏盡,斷盡煩惱。

因為圓滿這十力,佛陀能夠在沒有佛法的世界自覺覺他,並對弟子因材施教,度化無數的眾生。

佛陀的許多大弟子也有這十力中一部分的能力,但完全具備十力的則只有佛陀。以「宿住隨念智力」為例,許多佛弟子的宿命通可回溯幾百世,但佛陀的宿命通可以回溯無窮盡的過去世。

完整具備十力須要長久的修行以及極大的福報,佛陀久遠前就發成佛大願,已累世修行,所以漸漸圓滿這十力。不過證悟本身並不須要完全具備這十力,佛弟子們縱使沒有具備十力也能證得涅槃。

「四無所畏」形容佛說法時具有四種無所畏懼的自信,而勇猛安穩。

因為佛陀具有十力等超出一切眾生的智慧及能力,所以會有無所畏懼的自信。

一、正等覺無畏:佛自證自稱成等正覺(完全契於真理、遍於一切的覺悟),縱使有眾生想來拆台而質問也不會怖畏。

二、漏永盡無畏:佛自證自稱已斷盡煩惱,縱使有眾生想來拆台而質問也不會怖畏。

三、說障法無畏:佛宣說不善法會障礙修行,縱使有眾生想來拆台而質問也不會怖畏。

四、說出道無畏:佛宣說能讓人解脫離苦的正道,縱使有眾生想來拆台而質問也不會怖畏。

善有善報、惡有惡報,什麼是惡、什麼是善?佛經通常列舉十惡業及十善業。十惡是:

- 殺生:殺人、畜。

- 偷盜:偷竊。

- 邪淫:不正當的性關係。

- 妄語:說謊。

- 兩舌:離間。

- 惡口:罵人。

- 綺語:花言巧語。

- 貪欲:貪心。

- 瞋恚:生氣。

- 邪見:不合乎正法的外道見解。

十惡又稱為十不善業跡、十惡業道,行十惡會感召地獄、餓鬼、畜生這三惡道。

相反的則是十善:

- 不殺生:不殺人、畜,悲念眾生。

- 不偷盜:不偷竊。

- 不邪淫:沒有不正當的性關係。

- 不妄語:不說謊。

- 不兩舌:不離間。

- 不惡口:不罵人。

- 不綺語:不花言巧語。

- 不貪欲:不貪心。

- 不瞋恚:不生氣。

- 正見:正確的見解。

十善又稱為十善業跡、十善業道,行十善會感召天道或人道,甚至成為解脫的基礎。

十善或十惡中,前三個是屬於身業,接著的四個是屬於口業,最後三個是屬於意業。身、口、意三業清淨,修行才能有所成就。

《雜阿含經》卷四十七第1241經記載給孤獨長者表示,只要在他家的人,都是淨信三寶的人,只要在他家命終的人,都能升天,因為他用各種方法讓到他家的人都皈敬三寶。

這是給孤獨長者推廣佛法的成果,然而在這成果背後,也是需要很多努力,以下第7至9經都記載給孤獨長者為了接引兒子及媳婦所作的一些努力。

|