|

更新時間2026年2月21日 1:0:1 雜阿含經卷第一[導讀:五陰;陰相應 (1/5)]在佛經的用語中,人的身心及世間的一切可區分為:

以上色、受、想、行、識五項,合稱「五陰」或「五蘊」(蘊是「積聚」的意思)。 五陰有以下特性:

既然五陰都有無常、苦、空、非我的本質,執著於五陰而引起煩惱,實在不智。於是佛陀教導我們如何認清真相,斷除煩惱執著,解脫生死輪迴,獲得真正的自由。 第一次讀《雜阿含經》的同學可能難以完全理解五陰的區分及彼此間的關係,那麼只要先知道:

以這樣的概念,大致瞭解經中所解析身心運作的本質,先抓住大方向即可。以後再回過頭來細讀經文,自然就能漸漸領會經文的完整意義。 《雜阿含經》「陰相應」的內容依次為現今版本的卷一、十、三、二、五,當中佛陀教導我們五陰的運作、五陰的本質、執著五陰造成的後果、不執著五陰而能解脫。 [第1經經文導讀]

如是我聞:

佛教的經典都是由佛弟子們結集而成,因此在經典的一開始,通常會說「如是我聞」,表示這部經是結集者親自聽聞的。最著名的結集者,就是被佛陀稱讚「多聞第一」的阿難尊者,他的故事在許多經典中會一一提到。

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

佛經在開頭也會記載此部經發生的地點。《雜阿含經》的第1經,發生在舍衛國的祇樹給孤獨園。舍衛國是當時著名的大國,佛教中許多精彩的事件發生在這裡,之後我們也將一一讀到。

爾時,世尊告諸比丘:「當觀色無常,如是觀者,則為正觀。正觀者,則生厭離;厭離者,喜、貪盡;喜、貪盡者,說心解脫。

佛陀教導弟子:「應該認清物質及物理世界的現象是無常的,這樣則是正確的見解。依正確的見解而修行,則能捨棄物質及物理世界的現象,喜愛和貪欲則可消除,心就能解脫。」 如果了知自己的身體以及貪著的物品,是會變化、毀壞、消失的,就不會那麼的執著。能接受它們都是無常的事實,就是開啟智慧的第一步。 舉個粗淺的例子:花瓶若打破了,智者會將之清掃乾淨,從容善後;但愚者則會心痛不已、哀哀慘叫。這是因為智者知道任何事物都是無常的,在花瓶未破時就知道無法永遠擁有花瓶;在花瓶破時,自然也不會痛心,而能以智慧行事,心就不會被花瓶所役使。

「如是觀受、想、行、識無常,如是觀者,則為正觀。正觀者,則生厭離;厭離者,喜、貪盡;喜、貪盡者,說心解脫。

也要認清心理的各個層面都是無常的。不論是感受、取相、造作、識知外境的心,都是無常的。 例如目前是受苦還是受樂,也是無常的。因此不會執著於快樂,而沉迷於聲色犬馬,甚至為了要快樂而犧牲健康。 真正深入的觀察,則要在禪修中一一體驗,能在實修中沒有了貪欲,才能達到真正的解脫,而不只是口頭禪。

「如是,比丘!心解脫者,若欲自證,則能自證:『我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有。』

心解脫的人,若要自己證知,則有能力作證:「我不會再次出生,清淨的修行已經確立,應當完成的都已完成,自己知道不會再受輪迴。」

「如觀無常,苦、空、非我亦復如是。」

此經文中講「無常」的觀法,皆可以「苦」、「空」、「非我」替代入。舉例而言:

(一)~(八)[導讀:非我]印度傳統的婆羅門教,認為「有我」,即有靈魂之類,具有「永恆、不變、獨存、自在、能主宰」的特性。 而佛陀悟道時,發現一切的事物以及身心,都是因緣而生、因緣而滅。一般人執著於有「我」的見解(「我見」),事事以自我為中心,反而造成業與輪迴,造成生、老、病、死、憂、悲、苦、惱。 如果有「恆常、不變、獨存、自在、能主宰」的「我」,這個「我」應該是不會變的,不會變也就不應該有苦(受逼迫)。但實際上

(九)~(一四)[導讀:結使]我們之所以不是聖人,是因為我們的心中有許多「結使」(煩惱),就像繩子上打的結一般,一個一個綁住自己的結,要一個一個的解開。 要能超越生死,自然就不應該隨著這些煩惱執著的使喚。 一個一個結解開了,結自然就不見了,解脫了。 (一五)~(二二)[導讀:五陰無我]佛教說「無我」,我們所認知的「我」其實是由因緣而生、因緣而滅的。 凡夫則執著認為在五陰中有「我」。舉例而言,就「身體」與「我」的關係而言,凡夫可能誤認:

以上三類認為有「我」的見解,佛經中稱為「色是我」、「色異我」、「相在」,這幾個名詞詳細的邏輯定義及探討,在卷五第109經會進一步說明。 佛陀則發現五陰都是因緣生滅的,一切的身心運作中沒有不變的自我。 修證無我的智慧,才能徹底地放下自我(無我),也不掛念身外之物(無我所),去除貢高我慢、愛欲等結使的束縛。 (二三)~(三〇)[導讀:四聖諦]在前面的經文中,佛陀說明了身心的無常、苦、空、非我的本質。而身心的苦是從何而來?能如何解脫? 這就是佛陀悟到的四個真理(「四聖諦」),苦、集、滅、道:

了知四聖諦的原理後,在實際的修行中,辨明身心讓人愛著的滋味(「味」),了知身心無常、苦、變易的禍患(「患」),不貪愛身心則可以出離於禍患(「離」)。 (三一)~(三二)雜阿含經卷第一雜阿含經卷第二[導讀:不如我意的五陰;陰相應 (4/5)]如果身體是「我」,我們對身體應該有完全的自主能力,就像國王在自己的王國中想做什麼,就能做什麼。但是身體會生病、會痛苦,可見身體不是「我」。 心理也是如此,剎那生滅,更不會是「我」。 我們對於身心都會有不滿意的地方,也可見身心並非「我」。 與其追求「自我」或「真我」,不如了知「無我」而修行斷除對自我的執著,就能解脫煩惱,證得涅槃。 有著這樣的智慧,我們即能依靠觀察自己的身心而修證佛法(「住於自洲、住於自依」),依靠正法的教導而修證佛法(「住於法洲、住於法依」),不必外求(「不異洲、不異依」)。 本卷屬於《雜阿含經》的「陰相應」,是解說五陰的相關經文。 (三三)~(四〇)[導讀:六根]有句成語「六根清淨」。六根是哪六個?眼、耳、鼻、舌、身、意。六根猶如外境進入身心的管道,因此又稱為「六入處」。 六根能接收外境:

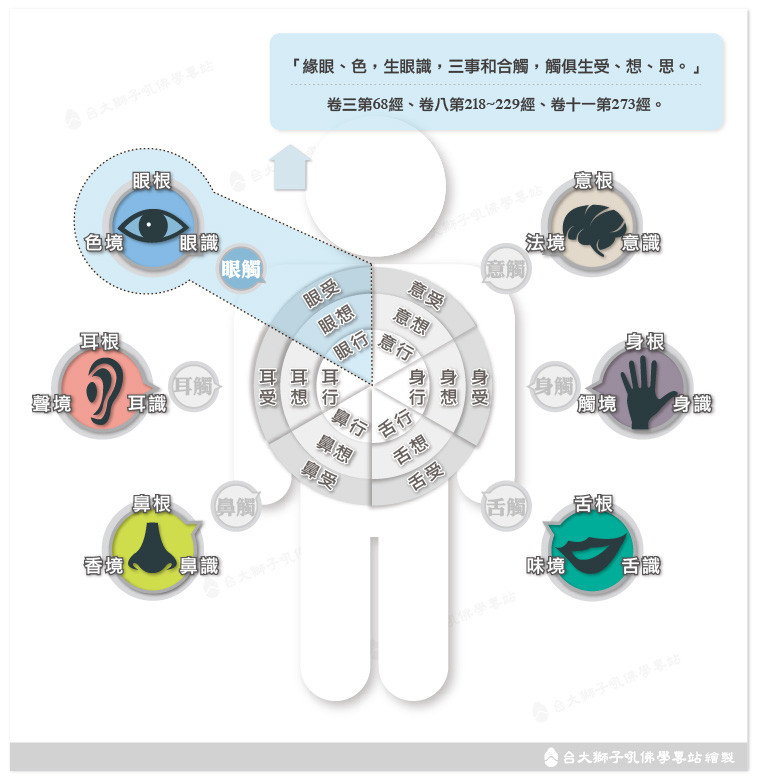

其中色、聲、香、味、觸、法,稱為「六境」、「六塵」。 「眼」根接收到影像(「色」),而會有視覺(「眼識」)。眼根、影像、視覺,三者接「觸」,而能感「受」影像,映「想」起這是影像,而有造作(「行」)。 這些在《雜阿含經》卷八以後會有詳細的說明,經文是:「緣眼、色,生眼識,三事和合生觸,觸俱生受、想、思。」 而這一連串的身心反應,就是五陰生起的過程。更進一步,五陰既然都是因緣而生,也就會因緣而滅。 從卷八開始,會對六根的運作以及修行過程,有更詳細的分析。以下的幾經,算是一個序幕。 [第41經經文導讀]

爾時,世尊告諸比丘:「有五受陰——色受陰,受、想、行、識受陰。我於此五受陰,五種如實知——色如實知,色集、色味、色患、色離如實知。如是受、想、行、識如實知,識集、識味、識患、識離如實知。

佛陀告訴我們有五受陰,而且佛陀對這五受陰的五種情況:

都如其原貌地了知、契合真理地了知。 佛陀接著一一說明五受陰的這五種情況:

云何色如實知?諸所有色,一切四大及四大造色,是名色,如是色如實知。

什麼是如其原貌地了知色? 色是由「四大」以及四大所造成的物質及物理現象所構成的。 四大是地、水、火、風,是古印度人所認為物質世界及物理現象的四種組成:

佛陀教導我們,要如其原貌地了知色。

云何色集如實知?於色喜愛,是名色集,如是色集如實知。

「色集」指色的集起、色由於因緣聚合而生起。 色是怎麼集起的?由於有對色的喜愛。 人們喜愛物質及物理現象,因此集起了物質及物理現象。舉例來說,喜愛物質,因此輪迴時就脫離不了物質的世界。 佛陀教導我們,要如其原貌地了知色集。

云何色味如實知?謂色因緣生喜樂,是名色味,如是色味如實知。

「色味」指色使人愛著的滋味,也就是色的吸引力。 色能讓人產生喜愛,就是色味。 舉例來說,漂亮的物品讓人愛不釋手,就是色味的例子。 佛陀教導我們,要如其原貌地了知色味。

云何色患如實知?若色無常、苦、變易法,是名色患,如是色患如實知。

「色患」指色的禍患。 色有無常、苦、會變化的特質,稱為色的禍患。 舉例來說,漂亮的東西是無常的,毀壞時會讓人苦惱,就是色患的例子。 佛陀教導我們,要如其原貌地了知色患。

云何色離如實知?若於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪,是名色離,如是色離如實知。

「色離」指色的出離。 如果能調伏對色的貪欲、斷除貪欲、超越貪欲,就是出離於色。 佛陀教導我們,要如其原貌地了知色離。 解釋完了色、色集、色味、色患、色離,佛陀又繼續解說受。人們為什麼會有對「色陰」的心理反應呢?起因於人們有「受陰」,這裡的「受」也就是「感受」:

云何受如實知?有六受身——眼觸生受,耳、鼻、舌、身、意觸生受。是名受,如是受如實知。

受陰包括了:

稱作「六受身」,這裡的「身」是指「種類」,也就是有六種感受。 這裡的「觸」特指感官、外境、識,三者接觸,因此上面的六受身可詳述為:

在以後的經中會詳述「觸」的運作機制。 眼、耳、鼻、舌、身,都有接收的器官,所以比較具體、容易瞭解。意則是比較抽象的,可以解釋為腦的功能。 可注意的是,「五受陰」是色受陰、受受陰、想受陰、行受陰、識受陰。其中的「受受陰」是指感受,分為眼受、耳受、鼻受、舌受、身受、意受等六受身。不要混淆了。

云何受集如實知?觸集是受集,如是受集如實知。

「受集」指感受的集起。 前面已提過,感官、外境、識,三者接「觸」,會產生感受,因此說「觸」的集起,就是「受」的集起。 實際上,「觸」不只能生起受,也能生起想、行,如稍後經文所示。

云何受味如實知?緣六受生喜樂,是名受味,如是受味如實知。

「受味」指受陰使人愛著的滋味,也就是受的吸引力。 六受能產生使人愛著的滋味,就叫受味。舉例而言,看到漂亮的圖畫,感到賞心悅目,這種感受能吸引人、讓人愛著於其滋味。

云何受患如實知?若受無常、苦、變易法,是名受患,如是受患如實知。

云何受離如實知?於受調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪,是名受離,如是受離如實知。

經文其餘段落對於五受陰的五種情況的定義,同學們應該都能依此分析,自行解讀其意義了。 比較需要解釋的是行、識的定義:

云何行如實知?謂六思身——眼觸生思,耳、鼻、舌、身、意觸生思。是名為行,如是行如實知。

「行」指造作。「思」是意志活動,是使心造作的精神作用,所以這裡將「行」區分為由眼觸乃至意觸而生起的「思」。

云何識如實知?謂六識身——眼識身,耳、鼻、舌、身、意識身。是名為識身,如是識身如實知。

「識」指識知,也就是覺知六境。 識可分為六種,即六識身:

比丘!若沙門、婆羅門於色如是知、如是見;如是知、如是見,離欲向,是名正向。若正向者,我說彼入。受、想、行、識亦復如是。

佛陀說:「諸位比丘,如果修行人對於色如上說的那樣去知道、見解,能往離欲的方向而去,那叫做正確的趣向。正確趣向的人,我說他是深入瞭解了。受、想、行、識也是一樣。」 接著佛陀說:

若沙門、婆羅門於色如實知、如實見,於色生厭、離欲,不起諸漏,心得解脫;

如果修行人能如其原貌地了知、見解色,就能對色不喜愛(生厭)、不貪愛(離欲)、不生起任何煩惱(不漏)、心自由了。 最後佛陀總結:

若心得解脫者,則為純一;純一者,則梵行立;梵行立者,離他自在,是名苦邊。

心真正自由的人,就沒有任何缺失(純一就是沒有雜質);沒有任何缺失,清淨的行為(梵行)就能成立;有梵行的人,不必任何依靠而得自在,到了苦的盡頭、可以無苦了。 (四一)~(四四)[導讀:十二因緣]苦的生起(「苦集」)簡言之就是貪愛、執著造成的。若作更細部的解析,可分解為十二因緣: 無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入處、六入處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老病死憂悲惱苦。 「緣」表示前者是後者的條件。這當中緣生的十二支為: (1) 無明 → (2) 行 → (3) 識 → (4) 名色 → (5) 六入處 → (6) 觸 → (7) 受 → (8) 愛 → (9) 取 → (10) 有 → (11) 生 → (12) 老病死憂悲惱苦 前面的第 39 經最少提到了 (3)~(4) 支,第 41 經則提到了 (3)~(8)。 以下第 45 經提到了 (4)~(7) 支,第 57 經提到了 (5)~(8) 支,第 53 經則提到了 (8)~(12) 支。為了能瞭解接下來的各經文,讓我們先看看 (4)~(12) 支是什麼:

(4) 名色:即色、受、想、行、識五陰。另外也有解釋「名色」為「分別色」,分別四大及其變化。 前者不一定直接產生後者,也可能前者是後者成立間接的條件。能確定的是,若沒有前者,後者就不會生起。 同學若目前還無法完整瞭解因緣沒關係,以後有其餘的經文章節(例如卷十二),會對因緣有大篇幅的介紹。目前最少要瞭解「五陰是由因緣而生、因緣而滅,因此無我」,以及「由於感官接觸到外境時起貪愛執著,這樣的因緣才會纏縛眾生」。 防盜監視器的錄影畫面,一秒十二個畫面可以用來抓小偷,一秒十個畫面甚至兩個畫面,也都可以用來抓小偷。同樣地,根器特別好的人,知道十二因緣的用意是要解析並斷除貪愛、執著,立刻能禪觀並了知,就證知無我、悟道了。而我們一般人,則需要一步步停格分析,從頭檢查到尾,作較深入的瞭解,為了修行悟道作好理智分析的準備。 (四五)~(五四)[導讀:三毒]由於有我見,就會有種種的煩惱。這些煩惱當中,最重要的有三種:

簡稱貪、瞋、癡或是貪、恚、癡,統稱為「三毒」。 對於我所喜愛的,就生貪欲。我所喜愛的得不到、有違逆我的,就生瞋恚。這些都是因為沒有智慧,也就是無明。 有對自我的貪愛,才有瞋恚。因此在前面的經文中,許多只講貪愛,也就不特別指出瞋恚。以下的經文,則將三毒一起提出。 (五五)~(五六)[導讀:三十七道品]前面的經典已闡釋了佛教的核心法義。佛陀在世時,許多人有深厚的修行基礎,只聽聞佛陀簡短的精闢說法,就悟道了。但更多人需要進一步的解釋,以瞭解修行的細節,並採用不同的方法,以協助修行,因此而有三藏經典。 舉例而言,要快速證悟並除滅煩惱,可以整理出三十七類通往涅槃的方法(三十七道品),包括:

三十七道品之間會有一些重疊的項目,並不是嚴謹區隔的方法,例如「四念處」也是「八正道」中的「正念」。這是因為三十七道品是為了實用而作的歸納口訣,而不是一成不變的分類,能依之修行才是重點。 三十七道品在接下來的經文裡只是一句帶過,而進一步的內容在《雜阿含經》卷二十四至卷二十九有詳細的說明。 (五七)~(五八)雜阿含經卷第二雜阿含經卷第三[導讀:陰相應 (3/5)]本卷屬於《雜阿含經》的「陰相應」,是解說五陰的相關經文。 (五九)[導讀:四果]佛法的修習不只是在信仰及實踐的層次,還可以親身體證解脫。以解脫的程度來衡量,修道的階位可略分為四果,果位愈高,已斷的煩惱愈多、剩餘輪迴的束縛愈少:

以下第60經、61經、64經,即會提到相關的一些名稱或概念。 (六〇)~(六二)[導讀:十二因緣的還滅]理論上,十二因緣中只要有一支斷了,下一支就不生,而可從中切斷十二因緣的鎖鏈,這稱為十二因緣的「還滅」。佛教的重點不只在於十二因緣造成流轉生死的現象,更在於十二因緣的還滅、解脫。 然而十二因緣並不是每一支都容易下手斷除的,例如已「生」了,就無法不「老死」。一般認為原理上可在觸、受、愛、取這幾支下手,有「明」以照見五陰,即可滅掉後續的苦果。 前面第62經講述了什麼是「明」,接下來幾經則列舉「還滅」的一些重點:

而斷除十二因緣的鎖鏈。 實務上,貪愛執著不見得說斷就能斷,因此佛陀教導修行的方法,即「八聖道」,是讓佛弟子能一步步邁向解脫的八個正確途徑,在卷二十八有進一步的說明。 (六三)~(六八)[導讀:五陰的四聖諦及十二因緣]四聖諦是苦諦、集諦、滅諦、道諦。 其中苦諦、集諦與十二因緣的流轉相關。滅諦、道諦與十二因緣的還滅相關。 以下幾經即在講說五陰的四聖諦及十二因緣。 (六九)~(七九)[導讀:聖法印]佛陀所闡述的真理可以透過禪定實證,其中的三三昧:「空三昧」、「無相三昧」、「無願三昧」這三種禪定,搭配佛法的智慧可以證得解脫,而能稱作「三解脫門」。這三解脫門有實作的方法、明確的目標、和驗證的條件,讓每個人都能一步步實證佛法解脫的境地。由於是可以透過確實的流程讓每個人都親自驗證的,佛陀就將修習這三解脫門證得的知見稱為「聖法印」。 禪定的練習,在古印度已相當普遍,而佛教即將禪定修習加上四聖諦的智慧觀察,證無我、無我所,而能解脫。 (八〇)~(八七)雜阿含經卷第三雜阿含經卷第四[導讀:世間正見]佛法中的「正見」有「世間正見」,及「出世間正見」。 出世間正見就如前三卷所解說的像是「四聖諦」等聖人所見,能讓人徹底解脫、沒有煩惱執著、離苦得樂,解脫輪迴。 世間正見則是處世要用的,雖然不能讓人完全沒有煩惱執著,但也能讓人離苦得樂,往生善處。 《中阿含經》有整理世間正見的內容,如下表所列:

在解脫之前,我們仍無法出離善業惡業,因此必須去惡向善,縱使還不能解脫,也要往生善處,而不要招致惡報。 《雜阿含經》「婆羅門相應」的內容依次為現今版本的第四十二卷第1151~1163經、第四卷全卷、和第四十四卷第1178~1187經,當中記錄佛陀和婆羅門(貴族或知識分子)的互動和說法,本卷即記載了佛陀和婆羅門們關於世間正見的討論。 (八八)~(一〇〇)[導讀:天龍八部]「天龍八部」是指人類以外的八種守護佛法的眾生:天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽。略為介紹如下: 1. 天:受善報而生於天界的眾生。天界可分為欲界天、色界天、無色界天三大類。其中和人間一樣在欲界的欲界天有四天王天、忉利天(又稱三十三天)、焰摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。 2. 龍:形狀似蛇、能呼風喚雨的眾生,有福報但由於瞋或癡而墮龍身。其中最高級的為龍王,分為法行龍王(善龍)及非法行龍王(惡龍)兩類。法行龍王能讓天下風調雨順,非法行龍王則會造成疾疫及水災。 3. 夜叉:義譯疾行鬼,是住在地上或空中,以威勢惱害人類或守護正法的鬼類,行動極為迅速,有地行(在地面奔馳)、虛空(在天空飛行)及宮觀飛行(有宮殿娛樂)等三種。《雜阿含經》卷四十九第1319經即有記載佛陀及弟子們經過夜叉住處,受其招待而夜宿。 4. 乾闥婆:義譯香神,很會彈琴,是音樂神。不食酒肉,以香氣為食,其身也有香氣。嗅覺敏感的修行者有時聞到一陣不知來處的檀香味,即可能是有乾闥婆經過。 5. 阿修羅:喜愛戰鬥的眾生,有福報但因為瞋、慢、疑而生為阿修羅。阿修羅有許多種,散布於天道、鬼道、畜道等各處,因此佛經中有時說眾生分為「五道」即是指將「六道」中的「阿修羅道」併入其餘各道中。阿修羅道愛喝酒卻沒有酒,男性三頭六臂,女性則極為豔麗,因此阿修羅常與天界戰鬥以搶酒,天界若戰勝則贏得美女。帝釋天的第一天后是舍脂阿修羅女,極為美豔,《雜阿含經》卷四十第1106經即記載帝釋天的名號之一叫舍脂鉢低(舍脂的老公)。 6. 迦樓羅:義譯金翅鳥,以龍為食。體型很大,展翅有三百多萬里,但是人類肉眼見不到,相傳因此有些外道將金翅鳥認為是有翅膀的天使。 7. 緊那羅:義譯歌神,是頭上長角的人形天眾,其男性馬頭人身,很會唱歌,女性則是很漂亮的人形,很會跳舞。緊那羅的音樂極為動聽,聽的人會情不禁的起舞、修行人也暫時沒有了神通。緊那羅與乾闥婆都常在諸天的法會奏樂,而也有許多緊那羅女嫁給乾闥婆。 8. 摩睺羅伽:義譯大蟒神,蛇頭人身。瞋心重、善諂媚。相傳一心想求神通的學者若得其加持,容易神通精進但瞋心變重,若無法容許異己,則離正道日遠。其禮佛方式如同蛇類的腹行。 八部眾定期在人間巡查,和人類接近的機會較多,其中守護佛法的則為護法神,否則可為惡鬼神。在佛寺常可見到四大天王塑像的腳下各踏著兩個鬼眾,也是被降伏而順從的部眾。 (一〇一)~(一〇二)雜阿含經卷第四雜阿含經卷第五[導讀:老病死;陰相應 (5/5)]每個人的一生,都會有老、病、死。本卷的各經,也教導我們如何從根本上面對老、病、死。 身苦時,如何心不苦?在第107經中,佛陀和舍利弗尊者教導一位一百二十歲的老人,如何依著他衰老的身軀來修行。 生病時,是否能無我?在第103經中,長老們開導生了重病的差摩比丘,既然身心是「無我」的,能不能超越對我的身心的執著,而在身病時心不病,甚至藉機修行? 第105、108、104、106經,則是有人問到眾生命終、修行人命終、阿羅漢命終、如來命終之後的狀況。都只有因緣的生滅,而沒有「我」的實體。 對於老、病、死,根本的解決方法,還是在於見到真理、斷除苦集、去除身見。若能斷盡一切煩惱、徹底止息痛苦,那就是達到了「涅槃」,也就是徹底的無病無惱。 本卷屬於《雜阿含經》的「陰相應」,是解說五陰的相關經文。 (一〇三)~(一〇五)[第106經經文導讀]佛弟子們之間常常互相問法、論法,而外道也會有與佛弟子討論的機會。此經就是外道找阿那律(此經譯為「阿[少/兔]羅度」)尊者討論的記錄。

時,有眾多外道出家往詣阿[少/兔]羅度所,共相問訊。共相問訊已,於一面住,白阿[少/兔]羅度言:「欲有所問,寧有閑暇為解釋不?」

阿[少/兔]羅度語諸外道言:「隨所欲問,知者當答。」 有很多的外道出家人拜訪阿那律尊者,互相問候請安後,各自就座,問阿那律尊者:「我們想要有所提問,您可有時間幫我們解釋嗎?」 阿那律尊者回答:「就照您們所想要提問的,我知道的話當然會回答。」

諸外道復問:「云何,尊者!如來死後為有耶?」

阿[少/兔]羅度言:「如世尊說,此是無記。」 又問:「如來死後為無耶?」 阿[少/兔]羅度言:「如世尊說,此亦無記。」 外道們問說:「如來(佛陀)死後常存嗎?」 阿那律尊者答說:「照佛陀的說法,這是不加以討論或回答的。」 外道們問說:「如來死後就沒了嗎?」 阿那律尊者答說:「照佛陀的說法,這也是不加以討論或回答的。」

又問:「如來死後有無耶?非有非無耶?」

阿[少/兔]羅度言:「如世尊說,此亦無記。」 復問阿[少/兔]羅度言:「云何,尊者!如來死後有耶?說言無記。死後無耶?說言無記。死後有無耶?非有非無耶?說言無記。云何,尊者!沙門瞿曇為不知、不見耶?」 阿[少/兔]羅度言:「世尊非不知、非不見。」 時,諸外道於阿[少/兔]羅度所說,心不喜悅,呵罵已,從座起去。 外道們又問:「如來死後既存在又不存在嗎?既不存在又不是不存在嗎?」愈問愈玄虛了。 阿那律尊者還是說:「照佛陀的說法,這是不加以討論或回答的。」 於是外道們就說了:「不管我們怎麼問,你都說照佛陀的說法,這是不加以討論或回答的。難道姓瞿曇的的那位出家人不知道、沒有見解嗎?」 阿那律尊者答道:「佛陀並不是不知道、沒有見解的。」 外道們聽了他的回答,心裡不高興,罵了他一頓,就離開了。 其實是外道的問題就有錯,所以佛陀才不加以討論或回答這些問題。如果如來仍自認是一個輪迴的主體,那就是「我見」;如果認為如來死後就沒了,那就是「斷見」,而佛陀則發現且證知世間是「緣起緣滅」的: 不管身心,都是無常的,都是因緣而生、因緣而滅的,沒有一個固定不變的輪迴主體叫做如來。而在究竟的角度來看,如來已經徹底解脫於五陰了,只有因緣的生滅,而沒有「我」的主體,那又怎麼能說如來死後有、如來死後沒有呢?問題就錯了,因此不予回答。 證悟了「無我」,就沒有了煩惱,但不是人就突然不見了。在世間的角度來看,證悟的聖者還是隨緣處世,但他的所作所為已都不再基於「我見」而有執著了,因此聖者死後也不再被輪迴給綁住,已超越凡夫所能想像的,超越有或無地徹底解脫了。 卷三十二第905經中也有摩訶迦葉尊者對此議題較詳細的解釋。 (一〇六)~(一一〇)雜阿含經卷第五雜阿含經卷第六[導讀:羅陀尊者;羅陀相應]羅陀尊者是佛陀的侍者之一,照顧佛陀的起居,因此有許多機會聽聞佛陀的教導。 羅陀尊者是婆羅門種貴族出身,但晚年子女不奉養他,窮困潦倒,到佛陀的僧團打雜糊口。他想要出家,但其他的比丘看他年紀那麼大,不知道是否還有學習佛法及戒律的能力,因此不敢答應。最後是佛陀的安排下,由舍利弗尊者剃度他。而他沒多久就證阿羅漢了。 佛陀曾經以羅陀尊者為例,要大家學習他服從教導、接受批評、不生瞋恨的態度。或許因為他是年老潦倒後出家,歷經世態炎涼,因此也特別順從,不與人爭。或許也因此,本卷記載了外道聽了他說佛法後不信服,而惡言相向,他也沒有回應,反而自己先反省是否有說錯佛法。 羅陀尊者一向忍辱、不與人爭,隨時反省自身對佛法的理解,也是功不唐捐的。本卷第123經即記載羅陀尊者證得了阿羅漢。 《雜阿含經》「羅陀相應」的內容為本卷第111~129經,包含佛陀對羅陀尊者關於五陰的開示,跟《雜阿含經》前幾卷的內容互相呼應。第113~119經即記載了外道向羅陀尊者詢問為何要跟隨佛陀出家,他所作的回答。 (一一一)~(一二九)[導讀:斷知相應 (1/2)]《雜阿含經》「斷知相應」的內容為本卷第130~132經及卷七第172~187經,「斷」知的「斷」有二種意涵,一是「斷除」,二是「徹底地」,因此「斷知」指因捨斷而徹底地了知五陰。 (一三〇)~(一三二)[導讀:證初果的條件;見相應 (1/2)]修行人觀察非我、非我所,能斷除「身見」;自己親身體證佛法,自然斷除對三寶的狐「疑」,成就「四不壞淨」:

初果聖人(須陀洹)聖戒成就,自然對持戒有正確的見解,而斷「戒取」,並且不造惡業,永不墮於三惡道(地獄道、餓鬼道、畜生道),在天界與人間最多往返七次,就能證得涅槃。 因此證初果的條件是斷三結: 《雜阿含經》「見相應」的內容為本卷第133~138經及卷七第139~171經,也就是接下來的幾經及卷七的前半部,破斥不如實知五陰而起的各種邪見。斷了這些身見、戒取、疑,而能證得須陀洹果,入聖者之流。 (一三三)~(一三八)雜阿含經卷第六雜阿含經卷第七[導讀:見相應 (2/2)]《雜阿含經》「見相應」的內容為卷六第133~138經及本卷第139~171經,闡述:

(一三九)~(一五一)[導讀:外道的見解]古印度傳統的婆羅門教認為有「恆常、不變、獨存、自在、能主宰」的「我」,而要追尋真我。另外還有六種主要的外道,是反對婆羅門思想的自由思想家,佛教稱為「外道六師」。 不管是婆羅門教的追尋真我,或是外道六師,都是錯誤的見解,佛弟子由於知道正法,而能不受這些邪見所縛,有了正確的見解,才會有正確的行為,並達成解脫。 外道六師是:

除了外道六師外,當時百家爭鳴,對於宇宙和人生有六十二種不正確的見解,稱為「外道六十二見」,可歸納為以下八類:

佛陀證悟後發現這些見解都是基於身見、基於愛欲、基於有限的觀察或臆測而誤認的,因此無法趨向解脫。初果聖者即已斷身見、戒取、疑,而超越這些邪見。 佛法離於「常見」與「斷見」這二邊,說著十二因緣的中道。 (一五二)~(一七一)[導讀:斷除對五陰執著的方法;斷知相應 (2/2)]《雜阿含經》「斷知相應」的內容為卷六第130~132經及本卷第172~187經,當中佛陀教導我們如何因捨斷而徹底地了知五陰。 佛陀說的捨斷五陰,不是要人舉刀自殺,而是斷除對五陰的執著、斷除十二因緣的鎖鏈。那要如何才能斷除對五陰的執著呢?在第174~186經中,佛陀為我們諄諄教誨,舉了很多方法,在前幾卷許多已經提過了:

(一七二)~(一七四)[導讀:如救頭燃]曾參與寺院晚課的人,大多聽過〈普賢警眾偈〉:

是日已過,命亦隨減,如少水魚,斯有何樂? 此偈後半段的意義可參見以下的經文。 (一七五)~(一八七)雜阿含經卷第七雜阿含經卷第八[導讀:六入處;六入處相應 (1/5)]「六入處」是:

這六個感官猶如外境進入身心的管道,因此稱為六入處。又稱為「六內入處」、「六根」。 六入處所接收的,是「六境」:

六境又稱為「六外入處」。由於六境能沾染身心,也稱作「六塵」。 在名詞的定義上,六境的「色」是指顏色、形色等影像,和五陰的「色」定義不同。六境的「觸」是指粗細冷熱濕滑等碰觸的觸感,和十二因緣的「觸」定義完全不同。六境的「味」是指食物的滋味,和「味患離」的「味」定義也不相同,要加以明辨。 六入處接收到六境時,如果有欲貪,就會追逐著外境跑,陷入輪迴。如果沒有欲貪,就能有智慧地辨明外境,心不隨境轉。 《雜阿含經》「六入處相應」的內容依次為現今版本的第八、九、四十三、十一、十三卷,當中佛陀對我們開示六入處的性質、作用、為何會染著、如何防護、以及如何藉六入處修行解脫。 若已熟讀之前的「陰相應」,就會發現「六入處相應」有許多類似的經文,只是將主題從「五陰」換成「六入處」,因為不論是五陰或是六入處,都是無常、苦、空、非我的。 本卷很多的專有名詞在卷一、二已註釋過,於本卷即不重複註釋,若有需要的話可逕行複習卷一、二的相關內容。 [第188經經文導讀]

如是我聞:一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時,世尊告諸比丘:「當正觀察眼無常。如是觀者,是名正見。正觀故生厭,生厭故離喜、離貪,離喜、貪故,我說心正解脫。

佛陀教導弟子:「應該正確的觀察眼(視覺感官)是無常的,照這樣的觀察,則是正確的見解。依正確的觀察而修行,就不會貪得無厭(於視覺感官),而可離於喜愛和貪欲,心就能解脫。」

如是耳、鼻、舌、身、意,離喜、離貪,離喜、貪故。比丘!我說心正解脫,

也要認清耳(聽覺感官)、鼻(嗅覺感官)、舌(味覺感官)、身(觸覺感官)、意(心作為感官;接收訊息的感官)也都是如此,而能離於貪欲、進而解脫。 例如在禪坐時腦中仍不停的有妄念,就是因為腦袋繼續貪得無厭地接收、處理訊息,而無法捨棄這些妄念。觀察無常則漸能捨棄這些妄念。

心正解脫者,能自記說:『我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有。』」

心已徹底解脫的人,則能夠自己作證:「我不會再次出生,清淨的修行已經確立,應當完成的都已完成,自己知道不會再受輪迴。」

佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。如無常,如是苦、空、非我,亦如是說。

此經文中講「無常」的觀法,皆可以「苦」、「空」、「非我」替代入。舉例而言:

修行人應該時常禪定,去觀照、運用這些法義。 (一八八)~(一九四)[導讀:緣眼、色,生眼識]六入處能接收六境:

「眼」根接收到影像(「色」),而會有視覺(「眼識」)。眼根、影像、視覺,三者接「觸」,而能感「受」影像。 「受」可以舉三種例子:

以身根為例,太強的碰觸會有苦受,柔和的撫摸會有樂受,沒什麼特別的觸感,則有不苦不樂受。 而這些都隨著因緣遷流變化,都是無常、苦、空、非我的。 (一九五)~(一九九)[導讀:十二入處]眼、耳、鼻、舌、身、意又稱為「六內入處」,色、聲、香、味、觸、法則稱為「六外入處」。六內入處加上六外入處,合稱「十二入處」,廣義的來看,就含括了人的身心乃至宇宙。 咦,人的身心乃至宇宙,不是也可以區分為「五陰」嗎?的確,這些可以說是不同的分類法,將人的身心乃至宇宙作不同程度的解析:

因此觀察五陰,可以對精神的層面作較詳細的分析,一一覺察到精神的各個部分都是無常、苦、空、非我的。觀察六入處或十二入處,則可以對感官的層面及物質的層面作較詳細的分析,一一覺察到感官及物質的各個部分也是無常、苦、空、非我的。觀察完五陰和六入處後,就可以更加確認物質與精神層面都是無常、苦、空、非我的。 後世還有人想分析得更細,因此更多的分類法就層出不窮,像是論師依識的不同功能細分出了七識、八識,南、北傳的論師們也都將身心乃至宇宙進一步的細分出將近一百種的各種法;單就「色」而言,現代科學家則細分出比四大分類精細的元素週期表,並發現了各種的物理及化學定律。佛陀則清楚地指出,所有因緣而生的萬事萬物,不管怎麼分類、不管分類得多細,都是無常、苦、空、非我的。 (二〇〇)~(二〇八)[導讀:六入處無我]「六入處」都是無我的。舉例而言,心作為感官(「意根」)與「我」的真相是:

佛陀則證悟到「六入處」都無我的事實,都是因緣生滅,不管怎麼分析感官、內外,都沒有「我」。 (二〇九)~(二一二)[導讀:六入處與十二因緣]「眼」根接收到影像(「色」),而會有視覺(「眼識」)。眼根、影像、視覺,三者接「觸」,而能感「受」光線……。 這個過程,在接下來的經文中描述為「緣眼、色,生眼識,三事和合觸,觸緣受……」,接著是十二因緣的「受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老病死憂悲惱苦」。這些即是十二因緣的(6)~(12)支,如下所列:

(6) 觸:(感官、識、外境的)接觸;眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。 在這個過程當中,若六入處不與六境接「觸」,或是不貪「愛」、不執「取」,斷了十二因緣的鎖鏈,就不會導致憂悲惱苦。如果每個當下都能夠洞察(「無間等」)地斷除十二因緣鎖鏈,那麼即可不受後「有」,解脫了。 (二一三)~(二二五)[導讀:計]許多禪師教導弟子不要有「分別心」。在《阿含經》的用詞中,「分別」卻通常是正面的詞彙,代表解析,有分別才能分辨種種正見及邪見。佛陀一再教導弟子要善分別諸法,若不能善分別,反而是「癡」。 在《阿含經》中,「計」這個詞的意義接近後世論師說的「分別心」一詞。「計」是計度、思量、分別、認為的意思,尤指根據「我」而有的計度。由於認為有「我」,而有人、我的分別,也產生了種種對立。這正是經中說由於有我、我所,而產生貪、瞋、癡的原理。 第226經中,佛陀教我們如何「斷一切計」,也可以說是斷除分別心:斷除分別心絕非沒有知覺、沒有智慧、不懂撿擇,而是斷除「是我、異我、相在」的「我見」,沒有了我、我所的錯誤分別,而能於一切事不執著。 第227經講「不計住」,不應該思量「是我、異我、相在」的「我見」,才能無所執取、無所染著,才能如卷二第39經等經所說的「攀緣斷已,彼識無所住,不復生長增廣」(CBETA, T02, no. 99, p. 9, a18-19),也就是由「不計住」而「識無所住」,才能解脫。 卷十四第359經也說:「若不思量、不妄想,無使、無攀緣識住;無攀緣識住故,於未來世生、老、病、死、憂、悲、惱、苦滅,如是純大苦聚滅。」(CBETA, T02, no. 99, p. 100, a26-29) 佛弟子必須要能善巧的解析、分別諸法,同時斷除我、我所的執著,而能以平等心待人接物,解脫自在的行走世間。 (二二六)~(二二九)雜阿含經卷第八雜阿含經卷第九[導讀:六入處因緣是世間;六入處相應 (2/5)]人是透過六入處看世界的,所接觸的都是六入處所感知的世界。因此佛陀說六入處因緣是「世間」(本卷第230經),十二入處是「一切」(卷十三第319經),十二入處因緣生「一切有」(卷十三第320經)、「一切法」(卷十三第321經)。 佛陀更進一步地分析,世間是危脆敗壞的(本卷第231經),世間是空(本卷第232經)、一切無常、苦、空、非我、貪瞋癡火燒然……(卷八第196、197經)。 世間無常,國土危脆。裡裡外外,何處不如此呢? 本卷屬於《雜阿含經》的「六入處相應」,是解說六入處的相關經文。 (二三〇)~(二三五)[導讀:善護根門]六入處是感知外境的入口,如果從六入處起了貪著,就會導致十二因緣的相續。因此佛經中常講「善護根門」,就是將六根(六入處)比喻為一扇門,把關得好,就不會遭小偷;如果門戶洞開,不加以守護,家產就有危險了。 對於眼所見、耳所聽、鼻所嗅、舌所嘗、身所觸、意所思,有警覺心,不會沉迷其中無法自拔,這就是智慧。 (二三六)~(二四〇)[第241經經文導讀]不能善護根門,六根執著六境的結果,就是無法解脫、沉溺於輪迴。因此佛陀常教導比丘,不要像凡夫般,沉迷於五欲,否則就白出家了。此經就是佛陀警告比丘們的開示。

爾時,世尊告諸比丘:「愚癡無聞凡夫,比丘!寧以火燒熱銅籌,以燒其目,令其熾ⓐ然,不以眼識,取於色相、取隨形好。所以者何?取於色相、取隨形好故,墮惡趣中,如沈鐵丸。」

那時,佛陀告訴比丘們:「比丘啊,即使是愚癡無聞的俗人,寧可拿燒紅炙熱的銅條來燒自己的眼睛,讓眼睛燒起來,也不要以眼識去執取顯著或微細的各種影像。為什麼呢?因為執取各種影像,最終會導致墮於惡道,像鐵球沉入水中。」 這邊說的「眼識取於色相」,有二種層次:

通常1要在禪定中才能訓練關掉,而2則是在行住坐臥間都能以正念避免執取。 耳根、鼻根、舌根、身根,也是如此,就不一一重複解說了。

「諸比丘!睡眠者是愚癡活、是癡命,無利、無福,然諸比丘寧當睡眠,不於彼色而起覺想;若起覺想者,必生纏縛諍訟,能令多眾起於非義,不能饒益安樂天人。」

「比丘們,睡眠是愚癡地過活、是虛度生命,沒有利益、沒有福報,但是比丘們寧可睡眠,也不要對色相而生起思想;若生起思想的話,就會生起貪欲纏縛、瞋恚爭辯,使得眾人得不到利益、不能利益世間。」 佛陀之前比喻說寧可破壞眼、耳、鼻、舌、身,也不要執著於色、聲、香、味、觸。那意根呢?意根是無形的,不像前五根能用物理手段破壞,因此這邊以睡眠來比喻寧可減少意根的作用,也不要執著。 這裡說「不於彼色而起覺想」,為什麼在談意根的時候提到「色」?如同上段導讀中2提到的,意根所認知的,是前一剎那的六根所傳來的訊息(例如眼見色),執著了就會有後續的思想。所謂「意根」識知「法」,六根所傳來的訊息都是「法」。 「若起覺想者,必生纏縛諍訟」,其中「起覺想」是癡,「纏縛」是貪,「諍訟」是瞋。

「彼多聞聖弟子作如是學:『我今寧以熾然鐵槍以貫其目,不以眼識取於色相,墮三惡趣,長夜受苦。我從今日當正思惟:「觀眼無常、有為、心緣生法,若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂,彼亦無常、有為、心緣生法。」』耳、鼻、舌、身入處當如是學:『寧以鐵槍貫其身體,不以身識取於觸相及隨觸好故,墮三惡道。我從今日當正思惟:「觀身無常、有為、心緣生法,若觸、身識、身觸、身觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂,彼亦無常、有為、心緣生法。」』」

「有智慧的佛弟子要作這樣的學習:『我今天寧可以熾熱的鐵槍穿刺眼睛,也不要以眼識執取色相,墮入三惡道,長夜受苦。我從今天開始應當正確的思惟:「觀察眼根是無常的、是因緣造作的有為法、是緣於心而生的法;而眼根所接觸的色境、眼根接觸色境生起的眼識、由眼根、色境、眼識三者和合生起的眼觸,而由眼觸緣生的感受,內心覺得苦、樂、不苦不樂,這些都是無常的、是因緣造作的有為法、是緣於心而生的法。」』對耳、鼻、舌、身等入處也都要作這樣的學習。」 本段講多聞聖弟子對於前五根該有的正思惟,下段則講對於第六根(意根)該有的正思惟:

「多聞聖弟子作如是學:『睡眠者是愚癡活、癡命,無果、無利、無福,我當不眠,亦不起覺想,起想者生於纏縛諍訟,令多人非義饒益,不得安樂。』」

「有智慧的佛弟子作這樣的學習:『睡眠是愚癡地過活、是虛度生命,沒有利益、沒有福報,我不該貪睡,也不要對六境生起思想,若生起思想的話,就會生起貪欲纏縛、瞋恚爭辯,使得眾人得不到利益、不能安樂。」 睡眠中,雖然前五根關閉了,意根的作用也減弱,但作夢時意根仍能運作。前面佛陀曾打比方說「寧當睡眠,不於彼色而起覺想」,但當然用功修行的佛弟子,並不會貪睡,醒時也盡量避免意根起覺想。

「多聞聖弟子如是觀者,於眼生厭,若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受,內覺若苦、若樂、不苦不樂,彼亦生厭,厭故不樂,不樂故解脫,解脫知見:『我生已盡,梵行已立,所作已作,自知不受後有。』耳、鼻、舌、身、意亦復如是。」

「有智慧的佛弟子作這樣的觀察的話,於眼根厭足、不再執著,而眼根所接觸的色境、眼根接觸色境生起的眼識、由眼根、色境、眼識三者和合生起的眼觸,而由眼觸緣生的感受,內心覺得苦、樂、不苦不樂,也都厭足,而不愛樂,不愛樂而能自在解脫。耳、鼻、舌、身、意也是如此。」 (二四一)~(二四二)[導讀:魔的勢力範圍]「魔」是音譯「魔羅」的簡稱,有奪命、障礙、擾亂、破壞的意思,讓人在世間不得解脫的惡勢力自然就可稱為魔。 六入處是世間,六入處的染著,障礙人的慧命、使人沉於生死,自然就是魔的勢力範圍。 接下來這幾經中,佛陀告訴我們魔是如何能讓人無法解脫:

(二四三)~(二四七)[導讀:六入處在世間]本卷最後這八經,是佛和佛弟子在世間行走時,關於六入處的應機討論,從各層面探討六入處:

(二四八)~(二五五)雜阿含經卷第九雜阿含經卷第十[導讀:無明;陰相應 (2/5)]許多人都曾聽過「無明」這個詞,但到底什麼是無明? 無明就是「沒有智慧」。沒有什麼智慧?對於四聖諦不瞭解,不知道五陰及六入處的無常、苦、空、非我,而迷昧於其中,就是無明。沒有世間及出世間的正見,對於佛、法、僧沒有知見,就是無明。 或許有人會問:「我現在知道五陰及六入處都是無常、苦、空、非我的,我也有正見,是不是就沒了無明?」嚴格說來,概念上的「知道」,和禪定的「如實知」,是有距離的,必須要證知了,才是如實知。另外,當下有智慧,就可能去除當下的一些無明,不過若要解脫,必須有實修的功夫,每個當下都能夠洞察(「無間等」),那麼就真的能斷除無明了。 本卷第256~258經即有解說什麼是「無明」,下表則整理了《阿含經》中不同經文對「無明」的定義:

本卷屬於《雜阿含經》的「陰相應」,是解說五陰的相關經文。 (二五六)~(二六一)[導讀:常見與斷見二邊]許多人執著於世間的有,認為自己的靈魂、或造物主、或萬物,可以永恆的存在。這種見解,稱為「常見」,或是「世間有」。 也有人執著於世間的無,認為殺人放火都沒關係,反正人死後就一了百了,只是早死晚死的差別。這種見解,稱為「斷見」,或是「世間無」。 佛陀則告訴我們,執著於「世間有」、「世間無」都不能解脫,要觀世間因緣而生、因緣而滅:因為了知世間是因緣而生,所以不執著「無」,因為了知世間會因緣而滅,所以不執著「有」。所以有此千古名言:「如實正觀世間集者,則不生世間無見,如實正觀世間滅,則不生世間有見……如來離於二邊,說於中道」,即出自本卷第262經,以及卷十二第301經。 [第262經經文導讀]闡陀長老是悉達多太子(佛陀未修行前的身分)出家修道時,駕馬車載太子出城的僕從。他後來隨佛出家,但自恃出身貴族,傲慢而且常犯戒,一直沒有證果。闡陀長老也曾因犯戒而被僧團默擯(大家都不跟他交談),他誠心懺悔過錯,放下身段,認真修學佛法,而再次被大家接受。 有天闡陀長老向其他比丘請教佛法:

處處請諸比丘言:「當教授我,為我說法,令我知法、見法,我當如法知、如法觀。」

時,諸比丘語闡陀言:「色無常,受、想、行、識無常,一切行無常,一切法無我,涅槃寂滅。」 比丘們回答:「物質及精神都是無常的,一切因緣而生的事物都是無常的,一切的事物都沒有『我』,涅槃是寂滅的。」這也就是「三法印」的內容。

闡陀語諸比丘言:「我已知色無常,受、想、行、識無常,一切行無常,一切法無我,涅槃寂滅。」

闡陀復言:「然我不喜聞:『一切諸行空寂、不可得、愛盡、離欲、涅槃。』此中云何有我而言:『如是知、如是見,是名見法』?」 闡陀長老在僧團這麼久,也知道這三法印,但是他質疑,如果一切事物都是空寂、不可得的,學佛的這個我又是誰? 大家怎麼講他都不聽,最後他想起了名聞十方的阿難尊者,阿難尊者為人溫文儒雅,人緣好、又是「多聞第一」,一定能解答他的疑惑。於是他就造訪阿難尊者,請教這個問題。阿難尊者也很高興闡陀能放下身段,來請教佛法:

時,尊者阿難語闡陀言:「善哉,闡陀!我意大喜,我慶仁者能於梵行人前,無所覆藏,破虛偽刺。闡陀!愚癡凡夫所不能解色無常,受、想、行、識無常,一切諸行無常,一切法無我,涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法,汝今諦聽,當為汝說。」

阿難尊者先是稱讚闡陀長老能承認自己的懷疑,把問題攤開來問,而不是虛偽的裝作瞭解。

時,闡陀作是念:「我今歡喜得勝妙心、得踊悅心,我今堪能受勝妙法。」

由於阿難尊者的鼓勵,闡陀長老很歡喜,而心甘情願的聆聽阿難的解說。

爾時,阿難語闡陀言:「我親從佛聞,教摩訶迦旃延言:『世人顛倒依於二邊,若有、若無,世人取諸境界,心便計著。

阿難尊者就舉了他曾聽到佛陀教導「議論第一」的摩訶迦旃延尊者的內容,來教導闡陀長老:世間的人執著於「有」或「無」這二邊,都是因為內心執著外境,而起的錯誤見解。

若不受、不取、不住、不計於我,此苦生時生、滅時滅。迦旃延!於此不疑、不惑、不由於他而能自知,是名正見,如來所說。所以者何?迦旃延!如實正觀世間集者,則不生世間無見,如實正觀世間滅,則不生世間有見。

如果能夠完全的不執著自我,在苦生起時了知、在苦還滅時了知,不懷疑、不困惑、不依賴他人就能自知,這樣就是正確的見解:因為了知世間是因緣而生,所以不執著「無」,因為了知世間會因緣而滅,所以不執著「有」。

如來離於二邊,說於中道,所謂此有故彼有,此生故彼生,謂緣無明有行,乃至生、老、病、死、憂、悲、惱、苦集;所謂此無故彼無,此滅故彼滅,謂無明滅則行滅,乃至生、老、病、死、憂、悲、惱、苦滅。

這也就是佛陀離於「有」與「無」二邊,而說的「中道」。所謂:這裡存在,所以那裡存在;這裡生起,所以那裡生起;也就是十二因緣的集起乃至消滅。 由於明白緣起法,知道如果有無明、貪愛,就會有生死輪迴,因此不會誤以為世間是「無」的。另一方面,如果滅除無明、貪愛,生死輪迴就可以止息了,因此也不會執著世間是「有」的。 藉由這番開示,闡陀長老終於徹底瞭解了無我法及因緣法!

我今從尊者阿難所,聞如是法,於一切行皆空、皆悉寂、不可得、愛盡、離欲、滅盡、涅槃,心樂正住解脫,不復轉還,不復見我,唯見正法。

同樣的一句話,闡陀在證道前不喜歡聽,但經過阿難的解說後,他瞭解其意義,而發現佛說的的確是沒錯的,因此不再有我見,只見到因緣法的真理。 (二六二)[導讀:智者因譬得解]佛陀不僅能解說深奧的義理,也會用譬喻深入淺出的讓弟子抓到重點。 本卷接下來的各經,記錄佛陀在解說五陰時,舉各種譬喻,幫助弟子理解法義。 (二六三)~(二七二)雜阿含經卷第十雜阿含經卷第十一[導讀:六入處的運作;六入處相應 (4/5)]「六入處」是:

這六個感官猶如外境進入身心的管道,因此稱為六入處,又稱為「六內入處」、「六根」。 六入處當中的眼、耳、鼻、舌、身在人體有對應器官,這些器官也是由物質所構成的。佛經用語中,物質(例如身體)及物理世界的現象稱為「色陰」,古印度人認為色陰是由「四大」以及四大所造成的物質及物理現象所構成的。四大是:

例如視覺器官有眼球等固體,是眼的「地」大;有眼內的津液、血液,是眼的「水」大;有體溫,是眼的「火」大;而眼球的轉動則是「風」大的作用。 六入處所接收的,是「六境」:

六境又稱為「六外入處」。由於六境能沾染身心,也稱作「六塵」。 六入處能接收六境:

「眼」根接收到影像(「色」),而會有視覺(「眼識」)。眼根、影像、視覺,三者接「觸」,而能感「受」影像,映「想」起這是影像,而有意「思」、意志活動。這個過程經文敘述為:「緣眼、色,生眼識,三事和合觸,觸俱生受、想、思。」 感官所感知的,都是因緣而生,也就都會因緣而滅(「無常」),沒有一個恆常不變的主體(「非我」)。我們對自我的認定以及對世界的認知,都是透過感官,而所有感官感知的都是因緣生滅而無常的,自我以及世界也是因緣生滅而無常,沒有什麼可以永遠執著不放的。 《雜阿含經》「六入處相應」的內容依次為現今版本的第八、九、四十三、十一、十三卷,當中佛陀對我們開示六入處的性質、作用、為何會染著、如何防護、以及如何藉六入處修行解脫。由於本卷的內容較複雜,如果讀起來太過吃力,可以先複習或研習卷八,即能循序漸進地理解本卷的義理。 (二七三)~(二七四)[導讀:六入處與善攝根門]佛陀常告誡我們要「善攝根門」、「關閉根門」,好好地守護六根,因為六根是對外的門戶。當我們透過六根接觸到外境時,也就是根、境、識和合生觸的當下,此時如果有智慧、具足正念,心就不會隨著外境而轉,自然不會生起煩惱。 關於正念與善攝根門,《雜阿含經》卷二十四「念處相應」中有更深入的闡述,佛陀表示有持戒則四念處(正念)才修得好;基於正念,對於眼所見、耳所聽、鼻所嗅、舌所嘗、身所觸、意所思,有警覺心,不會沉迷其中,這也算是「正智」的作用。心不向外馳騁,有正念、正智,才能夠專一安定,進而覺悟解脫的智慧。 (二七五)~(二七七)[導讀:六入處與三毒]凡夫執著於感官欲望,有如被外境牽著走,對於我所喜愛的,就生貪欲;我所喜愛的卻得不到、或是違逆於我,就生瞋恚;這些都是因為沒有智慧,也就是無明。 因為執著感官欲望而產生的種種煩惱當中,最重要的有三種:

簡稱「貪、瞋、癡」或是「貪、恚、癡」,統稱為「三毒」。 (二七八)~(二八〇)[導讀:四念處、七覺分]「四念處」是專注於當前的四種目標之一:

四念處的身、受、心、法,是從較粗顯的層次漸進地導向較細緻的層次。修習身念處,覺知身體的姿勢、動作、器官、四大等狀態或本質純熟之後,可進一步覺知身體帶來的苦、樂、不苦不樂等受,也就是受念處;在修習受念處純熟之後,則可以更細緻地覺知因為這些感受而帶來的心念,是否有貪、瞋、癡、散亂等心念,也就是心念處;修習心念處純熟時,則可及早發現妨礙修行的心念、培養資助修行的覺支,覺知諸法而體悟真理,也就是法念處。 四念處的修法詳見卷二十四。 四念處是「七覺分」的基礎,七覺分即覺悟的七個部分。「分」即「部分」、「要素」的意思,「修念覺分」即「修習念覺的部分」。 「七覺分」是:

修行四念處,時時正念覺知、安住在當下,就是念覺分,能促成後續的其他覺分;有念覺分後能辨別什麼法有益、什麼法無益,也就是擇法覺分;擇有益的法而努力,即是精進覺分;精進修行能離於世俗的心念而心生歡喜,即是喜覺支;歡喜能讓身心輕鬆安穩,是猗覺分;身心輕鬆安穩伴隨著更高層次的樂,而容易得定,是定覺分;有了定後無欲無憂,心平等、寂靜,而能捨離,是捨覺分。 「七覺分」修法詳見卷二十六、二十七。 什麼是四念處、七覺分的基礎呢?即包含善攝根門(六觸入處律儀),詳見以下第281經。 (二八一)~(二八二)雜阿含經卷第十一雜阿含經卷第十二[導讀:因緣是什麼;因緣相應 (1/3)]為什麼會有苦的集起?簡言之,因為沒有智慧(「無明」),因為有貪愛、執著。 若作更細部的解析,可分解為十二因緣:無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入處、六入處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老病死憂悲惱苦。 「緣」表示前者是後者的條件。 十二因緣的各支,簡單解釋如下:

在後世佛教的用詞中,「因」與「緣」通常分別指直接的「原因」和間接的「助緣」,兩者有所區別;但在《阿含經》的翻譯上,通常「因」、「緣」混用,不特別區分,常簡稱為「緣」。例如「愛緣取」代表由於有「愛」,因此而有「取」。 佛陀開示因緣的重點在於解釋一切事物是相依而生、而滅,是無常的,因此沒有不變的自我。另一方面,由於感官接觸到外境時起貪愛執著,這樣的因緣纏縛眾生。 經中講述因緣時,時常只舉幾支為例,不一定都講十二支。這就好像防盜監視器的錄影畫面,有的防盜器一秒紀錄十二個畫面,有的一秒只記錄十個,甚至只有兩個畫面,都可以用來抓小偷;同樣地,根器特別好的人,知道十二因緣的用意是要解析並斷除貪愛、執著,立刻能禪觀並了知,就證知無我、悟道了。而我們一般人,則需要一步步停格分析,從頭檢查到尾,作較深入的瞭解,為修行悟道作好理智分析的準備。 《雜阿含經》「因緣相應」的內容為現今版本的本卷、卷十四、和卷十五第 365~370 經,當中佛陀為我們開示什麼是因緣。 [導讀:因緣與煩惱的關係]第283、284、286經中,佛陀為我們分析煩惱是如何從小樹長大到根深蒂固的因緣,並教導我們如何能制止煩惱壯大,甚至讓煩惱不再生出。 (二八三)~(二八四)[導讀:因緣是如何被發現的?]佛陀在出家前,見到了生、老、病、死的現象,為了探尋真理而出家修行,最後了悟了生、老、病、死的根源而證道。 從生、老、病、死開始一路追本溯源,最後回追到無明的過程,稱為「逆觀十二因緣」;至於從無明開始一支支往後分析到生、老、病、死等,則稱為「順觀十二因緣」。 第285及287經中,佛陀分享了他如何「逆觀十二因緣」而洞察十二因緣的過程,並說明十二因緣並非他的發明,而是他的發現,佛陀及過去諸佛都走過相同的真理之道。 (二八五)[導讀:十二因緣的還滅]理論上,十二因緣中只要有一支斷了,下一支就不生,而可從中切斷十二因緣的鎖鏈,這稱為十二因緣的「還滅」。佛教的重點不只在於十二因緣造成流轉生死的現象,更在於十二因緣的還滅、解脫。 然而十二因緣並不是每一支都能下手斷除的,例如已「生」了,就無法不「老死」。一般認為原理上可在觸、受、愛、取這幾支下手,有智慧而不陷入十二因緣的鎖鏈,即可滅掉後續的苦果。例如守護六根不攀緣,而減少六入處與六境接「觸」,或在身體「受」苦時內心不隨著起煩惱,「受」樂時不貪「愛」、不執「取」,斷了十二因緣的鎖鏈,就不會導致憂悲惱苦。如果每個當下都能夠洞察(「無間等」)地斷除十二因緣鎖鏈,即可不受後「有」,解脫了。 實務上,貪愛執著不見得說斷就能斷,因此佛陀教導修行的方法,即「八聖道」,是讓佛弟子能一步步邁向解脫的八個正確途徑:

「八聖道」又名「八正道」,在卷二十八有進一步的說明。 (二八六)~(二八八)[導讀:因緣能如何應用?]第 289 及 290 經以因緣分析身心隨時都在變化,不應執著為我,並且要練習覺知「觸支」及「受支」,拆解種種感受產生的原因。 第 291 經則表示可練習斷「愛支」,觀察世間可愛的的事物,其後患如同疾病、膿瘡、毒刺、凶器。 第 292 經要我們以十二因緣思量觀察如何能徹底地斷盡苦,當中提到凡夫不管是作善的、惡的、不善不惡的行為,都是基於「無明」而造作,斷「無明」才能斷盡苦、徹底解脫生死輪迴。 [導讀:五陰與我]在佛經的用語中,人的身心及世間的一切可區分為:

以上色、受、想、行、識五項,合稱「五陰」或「五蘊」(蘊是「積聚」的意思)。 凡夫執著認為在五陰中有恆常不變的「我」。舉例而言,就「身體」與「我」的關係而言,凡夫可能誤認:

以上三類認為有「我」的見解,佛經中稱為「色是我」、「色異我」、「相在」。 佛陀則發現五陰都是因緣生滅的,一切的身心運作中沒有不變的「我」。例如人的身體屬於色陰,隨著年紀的增長,身體內的細胞早因新陳代謝而不一樣了,物理世界也是一直遷流變化的,沒有恆常不變的色陰。心理也是如此,剎那生滅,更沒有恆常不變的「我」。 執著於五陰而引起煩惱實在不智。於是佛陀教導我們如何認清真相,修證無我的智慧,才能徹底地放下自我(無我),也不掛念身外之物(無我所),斷除煩惱執著,解脫生死輪迴,獲得真正的自由。 若想要深入了解五陰相關的法義,也可參見《雜阿含經》卷一等「陰相應」的內容。 (二八九)~(二九四)[導讀:當下的因緣與三世的輪迴]在《雜阿含經》中,十二因緣主要用來解釋當下身心的因緣;在其他的經論中,也有以十二因緣來解釋三世的輪迴。 用十二因緣解釋當下身心的因緣,詳見《雜阿含經》卷二、三相關各經。以經中所說「緣眼、色,生眼識,三事和合觸,觸俱生受、想、思」為例,在根緣境生識而觸的當下,就已經完成了一次的十二因緣,但由於我們誤認其中有我、我所,起了貪愛,造下了業,而讓這些心識不斷地相互攀緣、增長擴大。 每一次的十二因緣雖然當下就已經完成,但這不表示未來就不會有作用。這就好像在推骨牌,從微觀的角度,每一個骨牌撞擊下一個骨牌都是在一剎那間發生;從巨觀的角度來看,就會看到骨牌的推動與相疊持續不斷地發生,延續成為過去、現在、未來三世。 用十二因緣解釋三世的輪迴,則有如下的說法:

一念之起,當下輪迴,每天的生活中都充斥了十二因緣,這些因緣累積起來,也造就了人的一生,乃至三世的輪迴。 數學或物理造詣較深的同學,也可用「碎形」或「複雜系統」的「自相似性」來理解這樣的現象:鸚鵡螺切中間一小塊來看,其數學構成符合黃金比例,累積起來的大塊也符合黃金比例,整個螺形也是黃金比例,這就是「自相似性」。在數學上,具有自相似性的碎形的生成是基於一個不斷疊代的方程式,即一種基於遞迴的反饋系統。類似地,人們當下的身心運作符合十二因緣的模式,而當下的因緣長久累積之後,造就了宏觀的輪迴生死,也具有自相似性而符合十二因緣的模式。 阿羅漢破除無明、有智慧,則在根緣境生識而觸的當下,生起明觸,觸生受、想但不造業,也不見我、我所,而能不受後有,解脫當下的因緣及三世的輪迴。 (二九五)~(二九六)[導讀:因緣與中道]許多人執著於世間的「有」,認為自己的靈魂、或造物主、或萬物,可以永恆的存在。這種見解,稱為「常見」。 也有人執著於世間的「無」,認為殺人放火都沒關係,反正人死後就一了百了,只是早死晚死的差別。這種見解,稱為「斷見」。 佛陀則告訴我們,執著於「常見」、「斷見」都不能解脫,要觀世間因緣而生、因緣而滅:因為了知世間是因緣而生,所以不落入「斷見」,因為了知世間會因緣而滅,所以不落入「常見」,這就是所謂「如來離於二邊,說於中道」,即出自本卷第297、300、301經,及卷十第262經。 由於不知道因緣法,外道產生了五花八門的邪見,例如有外道主張「命即是身」,認為生命即是身體,也就是將肉體認為是「我」,生命的一切就是肉體機能的展現。如此一來肉體死亡後就一了百了,屬於「斷見」。另外也有外道主張「命異身異」,認為生命是一回事、身體是另一回事,也就是認為有個靈魂一類的東西才是「我」,肉體不是「我」,兩者可以分離,靈魂不需要肉體即可獨自長存,屬於「常見」。 佛陀則發現身心都是因緣而生、因緣而滅的,肉體敗壞後還是會由於因緣而輪迴,因此不能說「命即是身」;身體和心理交互影響、互相緣生,不能單獨存在,並沒有一個恆常不變且可獨自長存的靈魂作為自我,因此不能說「命異身異」。(附帶一提,人摸不到鬼的形體,並不是因為鬼只有靈魂沒有身體,而是因為鬼和人的身體組成不同,就像不同頻率的電台不互相干擾。) 知道緣起緣滅的中道,就不會落入這些邪見,也才能確實地對症下藥,斷除因緣的鎖鏈而解脫輪迴。 (二九七)~(三〇三)雜阿含經卷第十二雜阿含經卷第十三[導讀:六根緣生的身心運作;六入處相應 (5/5)]眼、耳、鼻、舌、身、意這六根都可以引發身心的運作,以眼所緣生的五陰為例:

此時即有視覺。視覺(眼識)只是單純地「看到」影像,還沒有攙雜人的主觀意識;主觀意識是在此訊息(成為法境)傳到意根時,由意識加以識別、意觸生想加以取相、意觸生行而有意志造作,人腦才識別出畫面的意義。 眼根通俗的講法是眼睛,而根據佛學及生理學,精確的來看可能包括視網膜、視神經等組織;眼接收的色,通俗的來講是影像,而根據物理學精確的說法是光線。同學們只要瞭解在修行上身心運作的原理即可,不必拘泥於生理學或物理學的用詞,本書中也不特別加以區分。 感官接收的訊號傳到最後,由意根作最後的反應,而會起心動念。當意觸時如理作意而不生愛,斷了十二因緣的鎖鏈,就不會導致後續無常的苦了。生活上如此,禪定也是一樣。 本卷屬於《雜阿含經》的「六入處相應」,是解說六入處的相關經文。 (三〇四)~(三一五)[導讀:無常、苦、無我]凡夫執著世間以為常、執著感受以為樂、執著身心以為有我。 以六根為例,凡夫可能以為六根是恆常的、是快樂的、有我。 如果六根是恆常的,那麼六根不應該會受逼迫痛苦,但是六根會受逼迫、會痛苦,可見六根不是恆常的。 如果六根總是快樂的,則不應該會有痛苦,可見六根不總是快樂的。 如果六根是我,應該能完全的自主,我想使眼成為什麼樣子、眼就成為那樣;我想使眼不成為什麼樣子、眼就不成為那樣,但六根無法自主,因此六根無我。 (三一六)~(三一八)[導讀:十二入處是一切]十二入處包含了人的身心乃至一切的外境,因此佛陀說十二入處是「一切」(本卷第319經),十二入處因緣生「一切有」(本卷第320經)、「一切法」(本卷第321經)。另一方面,人是透過六入處看世界的,所接觸的都是六入處所感知的世界,因此佛陀說六入處因緣是「世間」(卷九第230經)。 佛陀更進一步地分析,一切無常、苦、空、非我、貪瞋癡火燒然(卷八第196、197經),世間是危脆敗壞的(卷九第231經),世間是空(卷九第232經)等等。 世間無常,國土危脆。裡裡外外,何處不如此呢? (三一九)~(三二一)[導讀:六入處集是苦集]六根對六境而生六識的過程,如卷十一第273經所說:「緣眼、色,生眼識,三事和合觸,觸俱生受、想、思。」 這是說「眼」根接收到影像(「色」),而會有視覺(「眼識」)。眼根、影像、視覺,三者接「觸」,而能感「受」影像,映「想」起這是影像,而有意「思」、意志活動。 這也是苦的集起的過程,如卷八第218經所說:「云何苦集道跡?緣眼、色,生眼識,三事和合觸,緣觸受,緣受愛,緣愛取,緣取有,緣有生,緣生老、病、死、憂、悲、惱、苦集。」 以下各經分別提到這些名詞,例如「六識」即是依照六根的哪一根所緣生的識,來將識區分為六種(六識身;這裡「身」是指「種類」的意思)。觸、受、想等等心理運作也都可依照是六根的哪一根所緣生的,而區分為六種:

「六識」乃至「六愛」等詞在佛經中常出現,但「六顧念」及「六覆」這兩個詞並非專有名詞,在其他經中不會再出現。 (三二二)~(三三二)[導讀:十二入處與四聖諦]在前面的經文中,佛陀說明了十二入處無常、苦、無我的本質。而苦是從何而來?能如何解脫? 這就是佛陀悟到的四個真理(「四聖諦」):

第333經著重在十二入處的苦聖諦,十二入處是因緣而生、因緣而滅的,因此無常、苦、空、非我,不須要執著。 第334經講解了十二入處的集聖諦,分析六根生起因緣而纏縛眾生的過程。 第335經則關於十二入處的滅聖諦,也為佛教所說的「空」下了基本定義。佛教為何說世間空?十二入處為什麼是空?若要了解「無眼耳鼻舌身意、無色聲香味觸法」是什麼意思,務必細讀此經。 本卷的最後幾經則和十二入處的道聖諦相關,可說是於十二入處修習解脫之道的片段。 (三三三)~(三三五)[導讀:心受的喜、憂、捨]「受」可區分為「樂受」、「苦受」、「捨受」(即「不苦不樂受」),也可區分為「身受」與「心受」。其中身受為生理的感受,由身體所引起,也就是由眼根、耳根、鼻根、舌根、身根所緣生,心受則為心理的感受,由心理所引起,也就是由意根所緣生。 有的經中則將遇舒適的境界時心的樂受特別稱為「喜受」,遇違逆的境界時心的苦受特別稱為「憂受」。因此將受區分為五種:(身)樂受、(身)苦受、(心)喜受、(心)憂受、捨受,如下圖所示:

凡夫執著於受而造業,以下第336經講的「六喜行」即是心遇舒適的境界時的造作,第337經的「六憂行」則是心遇違逆的境界時的造作,第338經的「六捨行」則是心遇不苦不樂的境界時的造作。 這六喜行、六憂行、六捨行,在《中阿含經》卷四十二〈根本分別品2〉第162經分別六界經中,總稱為「十八意行」。 第339至342經講的「六常行」,則是六根對六境時沒有貪、瞋、癡,而能捨心(放下一切而沒有執著)並且保持正念(清澈覺知)、正智(清晰理解)。 (三三六)~(三四二)雜阿含經卷第十三雜阿含經卷第十四[導讀:因緣相應 (2/3)]本卷屬於《雜阿含經》的「因緣相應」,是跟十二因緣相關的經文。 (三四三)~(三四六)[導讀:四禪]禪定能讓心專注於一對象而不散亂,在佛經中最常提到的禪定是「四禪」,其定義整理於下表中:

初禪: 在初禪的定義中,「離欲、惡不善法」是初禪的成果,也是達成初禪的條件之一。要達成初禪還有其它的條件,約略地說如卷二十四第624經:「汝當先淨其戒、直其見(正見),具足三業(身、口、意三業清淨),然後修四念處。」(CBETA, T02, no. 99, p. 175, a7-8) 經文中提到「有覺有觀」,其中的「覺」又譯為「尋」,作用是將注意力投向目標;「觀」又譯為「伺」,作用是持續不斷地注意目標。舉例來說,在修行觀呼吸的時候,將心念投向於呼吸,就是「尋」,接著持續不斷地省察呼吸,即是「伺」。 當心念持續放在專注的對象(例如呼吸)而達到初禪後,會維持在當下,不再生起新的狀況,這時心中會因為離於五欲的粗重負擔,而有喜樂的感覺。若與欲界的淫欲相比,初禪喜樂有如遍身清涼能除熱惱,而欲界的淫欲就像是火燒身心,因此入初禪後自然更容易調伏對五欲的貪愛。 第二禪: 在初禪的基礎下繼續修定,隨著功力漸深,漸漸地,「尋」、「伺」顯得是刻意、多餘的擾動,因此放下了初禪的「尋」、「伺」,則能進入第二禪。 此時內心更加地澄淨(「內淨」),達成專注、純一的心(「一心」)。這時的定力能產生喜樂,又勝過初禪的喜樂。 第三禪: 在第二禪的基礎下繼續修定,漸漸發現先前定力所生的「喜」能讓人執著,執著於「喜」則因無常而有憂,所以放下「喜」心,安住在捨心,安住在正念(清澈的覺知)、正知(清晰的理解)中,則能入於第三禪。 這時一方面內心安住在「捨」,一方面體驗到比粗糙的「喜」更勝妙的「樂」,這是第三禪的境界。 第四禪: 在第三禪的基礎下繼續修定,除了先前已經放下的「喜」外,漸漸連第三禪的「樂」也都徹底放下,只有因捨而生的清淨之念,心專注純一,成就第四禪。

有許多修定的方法可以讓人達到初禪甚至第四禪的層次,例如觀呼吸、四無量心、念佛、觀想等等各種法門。前文已用「觀呼吸」法門舉過例子,在此就不贅述,而再舉其他法門的例子。 以念佛法門為例,修念佛法門的人,持戒清淨、善護根門,離於感官的欲樂,也遠離了種種惡的、不善的事情後,將心念投向念佛法門中專注的對象,即是「尋」;接著持續地專注在對象上,即是「伺」。日久功深,「都攝六根,淨念相繼」而能逐步提升定境。 若是修以觀想來收攝心念的法門,以觀想火珠為例,初禪可有穩定的火珠,第二禪時火珠會變成圓月,沒有火焰閃動,第三禪則完全沒有珠,只有一片淡淡的光而保持穩定,此時意識是清醒的,正念、正知的。

佛教同時著重「定」與「慧」,修止可得定,修觀可得慧,止觀俱修而能解脫。 實務上,除了止觀融合並行的修法外,有的法門是先著重修止後修觀,有的法門是先著重修觀後修止,不同法門的次第有所差異。以先著重修止後修觀的法門為例,在修行次地上先著重修止,具備了初禪甚至第四禪的定力之後,再以定力為基礎修觀、進而證悟。 (三四七)~(三五一)[導讀:六入處與輪迴]眼、耳、鼻、舌、身、意等六根,如何能讓人陷於生死輪迴中呢?可見十二因緣第五至十二支的分析:

(5) 六入處:(觀察五陰的感官是)眼、耳、鼻、舌、身、意。 以下第352至354經,都表示要如實知這幾支及其集、滅、道,才是真修行人。 (三五二)~(三五八)[導讀:思量]許多禪師教導弟子不要有「分別心」。在《阿含經》的用詞中,「分別」卻通常是正面的詞彙,代表解析,有分別才能分辨種種正見及邪見。佛陀一再教導弟子要善分別諸法,若不能善分別,反而是「癡」。 在《阿含經》中,「思量」、「計」這些詞的意義接近後世論師說的「分別心」一詞,接下來第359、360、361經中說:「若思量、若妄想者,則有使攀緣識住;有攀緣識住故,入於名色;入名色故,有未來世生、老、病、死、憂、悲、惱、苦,如是純大苦聚集。」(CBETA, T02, no. 99, p. 100, b3-6) 這原理在於基於有「我」的思量,而有對於五陰的執著,陷於十二因緣的鎖鏈。 卷八也有相關的說明,第226經中佛陀教我們如何「斷一切計」,也可以說是斷除分別心:斷除分別心絕非沒有知覺、沒有智慧、不懂揀擇,而是斷除「是我、異我、相在」的「我見」,沒有了我、我所的錯誤分別,而能於一切事不執著。第227經講「不計住」,不應該思量「是我、異我、相在」的「我見」,才能無所執取、無所染著,才能如卷二第39經等經所說的「攀緣斷已,彼識無所住,不復生長增廣」(CBETA, T02, no. 99, p. 9, a18-19),也就是由「不計住」而「識無所住」,才能解脫。 這正應和了本卷接下來幾經所說的:「若不思量、不妄想,無使、無攀緣識住;無攀緣識住故,於未來世生、老、病、死、憂、悲、惱、苦滅,如是純大苦聚滅。」(CBETA, T02, no. 99, p. 100, a26-29) (三五九)~(三六一)[導讀:佛法之所以為佛法]佛法之所以為佛法,而不同於外道法,在於可實證的核心法義。常見外道採用佛教的名詞或儀軌,但核心義理迥異於佛教;若是佛教的名詞或儀軌,自然會呼應佛教的核心法義。 佛陀在接下來的第362~364經,以及卷十五第365經、卷一第25~29經中,都解釋了同樣的名詞,比如「多聞」、「法次法向」。在卷一中的說明,強調聽聞、宣說、或實證於五陰生厭、離欲、滅盡;接下來的這幾經則強調聽聞、宣說、或實證十二因緣的厭、離欲、滅盡,也就是十二因緣的還滅。雖然切入的點不同,都相應於佛教的核心法義。 (三六二)~(三六四)雜阿含經卷第ⓐ十四雜阿含經卷第十五[導讀:因緣相應 (3/3)]本卷第365~370經屬於《雜阿含經》的「因緣相應」,表示因緣法是諸佛同證的真理,要親自體證因緣法則要修習止、觀。 (三六五)[導讀:過去七佛]「過去七佛」是指釋迦牟尼佛及其之前的六位覺者:

依據佛經中的定義,「佛」是在無佛世界第一位覺悟且教導眾生的覺者,過去七佛也都是在前一位佛的教法早已滅盡的無佛世界,自行證悟並且教導眾生。聽聞佛的教法而學佛的人,即是「聲聞」弟子。 經中也有提到其他的佛,例如《增壹阿含經》等經記載釋迦牟尼佛在定光如來(燃燈佛)時,被授記成佛。定光如來即遠早於過去七佛。但七佛是此世界的過去佛中離我們時間最近的,因此在《阿含經》中通常以這七佛代表諸佛。 以下第366、369、370經表示過去七佛都是因為發現因緣法而成道,呼應了卷十二第287經中佛陀在發現因緣法後所念:「我得古仙人道、古仙人逕、古仙人道跡,古仙人從此跡去,我今隨去。」(CBETA, T02, no. 99, p. 80, c17-19) 這真理是本來就存在的,只待被發現,卷十二第296經就說:「若佛出世,若未出世,此法常住,法住、法界,彼如來自所覺知,成等正覺,為人演說,開示顯發。」(CBETA, T02, no. 99, p. 84, b16-18) (三六六)~(三七〇)[導讀:四食;食相應]古印度認為有四類食物能長養身心,即四食:

第一次聽聞「四食」的說法時,或許有些人會覺得奇怪,為什麼會有形而上的食物?這是因為佛法中的「四食」是根據「長養五陰」來講的:

人是五陰的集合體,因此便將能夠長養五陰的,歸納為四食了。 修行四念處(參見卷二十四)可以如實知四食,進而對治對四食、五陰的執著:

《雜阿含經》「食相應」的內容即本卷第371~378經,是跟四食相關的經文,尤其探討四食相關的因緣。 (三七一)~(三七八)[導讀:四聖諦;諦相應 (1/2)]「諦」是真實不虛的意思,「四聖諦」即佛陀悟到的四個真理:

《雜阿含經》「諦相應」的內容為本卷後半(第379~406經)及卷十六第407~443經,當中佛陀再三提醒弟子不只要理解四聖諦,還要努力修行以如實知四聖諦、於四聖諦無間等(洞察)。 (三七九)~(三八〇)[導讀:三轉法輪與修行的目標]接下來的幾經可說都和三轉法輪的內容相關,第381、382經表示應當知苦、斷集、證滅、修道(二轉),第383~388經則表示已知苦、已斷集、已證滅、已修道(三轉)的人則已達成修行的目標:

(三八一)~(三八六)[導讀:四果]佛法的修習不只是在信仰及實踐的層次,還可以親身體證解脫。以解脫的程度來衡量,修道的成就可略分為四果:

證得果位的條件以及剩餘輪迴的束縛,如下表所述:

其中一些名詞的簡略意義如下:

(三八七)~(三八八)[導讀:如實知四聖諦]接下來的幾經都圍繞著「如實知四聖諦」:

(三八九)~(三九九)[導讀:四聖諦無間等的重要性]以下各經都強調應該要努力修行,以於四聖諦得無間等,因為:

(四〇〇)~(四〇六)雜阿含經卷第十五雜阿含經卷第十六[導讀:應思惟四聖諦,莫思惟世間思惟;諦相應 (2/2)]本卷第407~415經,記載了佛陀要比丘不要思惟、談論俗事,而要思惟四聖諦:

佛陀如此告誡比丘,是因為談論這些俗事無法導致解脫;比丘們是為了解脫而出家修行,自然應該思惟四聖諦。 佛經中說世界、說眾生、說各種世間現象的經文,目的也不外乎為了幫助佛弟子修行,例如佛經對於三界(欲界、色界、無色界)的描述,可避免佛弟子將某些定境誤認為涅槃,而走入了歧路。 《雜阿含經》「諦相應」的內容為卷十五第379~406經及本卷第407~443經,是解說四聖諦的相關經文。 (四〇七)~(四一五)[導讀:四聖諦就是真理,別無分號]接下來的幾經中,佛陀強調四聖諦就是真理,別無分號:

(四一六)~(四二〇)[導讀:不如實知四聖諦的危險]第421~426、430~432經,都是以譬喻說明不如實知四聖諦而墮生老病死憂悲惱苦的危險:

(四二一)~(四三二)[導讀:四聖諦是上等的法]以下第433經表示四聖諦是佛陀的增上說法,第434經表示如實知四聖諦就是聰明有智慧。 第435~437經則承繼上一卷第397經所說,表示四聖諦是漸次無間等。 (四三三)~(四三七)[導讀:如實知四聖諦極珍貴稀有]在上一卷第404經中,佛陀曾將所說的法比喻為手中樹葉,其數量相較於整座樹林的樹葉來說,是非常稀少的。接下來幾經也用類似的比喻,表示:

從這幾經可以知道,有機會聽聞四聖諦是非常難得的,因此更要努力修行,以於四聖諦得無間等。 (四三八)~(四四三)[導讀:界相應 (1/2)]古文中「界」指差別、分類。 《雜阿含經》「界相應」的內容為本卷第444~454經,及卷十七第455~465經,是解說各種「界」的相關經文,尤其探討各種「界」相關的因緣。 為什麼經中要解說各種「界」? 因為佛教重視智慧,而不是盲信。要能有智慧,就要先觀察、認清世間人、事、物乃至自己身心的各種狀態、境界,瞭解這些境界緣起緣滅的因果,才能進而超脫這些境界。 (四四四)~(四五〇)[導讀:緣眼、色,生眼識,三事和合觸]六入處能接收六境,而有六識:

「眼」根接收到影像(「色」),而會有視覺(「眼識」)。眼根、影像、視覺,三者接「觸」,才有後續的心理運作,例如感「受」影像、憶「想」起影像的意義,「思」維要怎麼做。 這個過程在《雜阿含經》卷十一第273經等經記載為:「緣眼、色,生眼識,三事和合觸,觸俱生受、想、思。」(CBETA, T02, no. 99, p. 72, c9-10) 為了能夠清楚覺察身心狀態生成、滅去的因緣,修行人必須先清楚明白其「界」(差別、分類)。接下來的幾經說明了六入處、六境、六識,合稱為「十八界」。 (四五一)~(四五四)雜阿含經卷第十六雜阿含經卷第十七[導讀:界相應 (2/2)]《雜阿含經》「界相應」的內容為卷十六第444~454經,及本卷第455~465經,是解說各種界(差別、分類)的相關經文,尤其探討各種界相關的因緣。 上一卷解說了世間有各種差別,心也有各種狀態,感官的境界則有十八界等因緣。本卷則進一步提到禪定的不同層次及其因緣,修行人終究要洞察種種界都是無我的,而超越種種界。 (四五五)[導讀:天界]天界是六道當中最殊勝的一道,包含了欲界、色界、無色界的諸天,從下到上如下表所示:

這些天的境界都可藉由修行而體驗到。 行善但沒有禪定能力的人,在命終時往生欲界天;有禪定修為的人則依定境的不同,得以往生對應的色界、無色界天。 解脫的聖者在世時即能入「滅盡定」,滅去六識及其緣生的受、想、行,以下第456經稱這個境界為滅界。 (四五六)~(四六四)[導讀:六界無我]古印度有時將人的身心乃至宇宙區分為六界,也就是六種特性:

例如骨、肉屬於地界;血、尿屬於水界;體溫屬於火界;呼吸、移動屬於風界;空隙、空間屬於空界;種種心識作用則屬於識界。詳細的說明可見《中阿含經》卷四十二〈根本分別品2〉第162 經分別六界經。 既然人的身心乃至宇宙都是由這六界組成,因此透過分析與觀察這六界,就能知道人的身心乃至宇宙的本質。 凡夫可能誤認為有一個恆常、不變、獨存、自在、能主宰者為我,並且執取這個「我」。以六界中的「識界」為例,凡夫可能產生以下幾種「我」的錯誤認知:

以上三類認為有「我」的見解,佛經中稱為「識是我」、「識異我」、「相在」,這幾個名詞詳細的邏輯定義及探討,可參見卷五第109經 (CBETA, T02, no. 99, p. 34, b15)。 佛陀發現這六界都是因緣而生、因緣而滅的,都是無常的,因此人的身心乃至宇宙都是無常的,沒有恆常、不變、獨存、自在、能主宰的「我」。 修證無我的智慧,才能徹底地放下自我(無我),也不掛念身外之物(無我所見),去除貢高我慢(我慢繫著)等煩惱的束縛。 (四六五)[導讀:受相應]「受」即感受,例如苦的感受、樂的感受、不苦不樂的感受。 世俗上常說人有「身」、「心」,而「受」可視為身與心之間的媒介。有了「受」作為媒介,身體的感官才會影響心理,心理也會進一步影響身體。 四念處的第二個為「受念處」,即位於「身念處」和「心念處」之間。在念住時,「受念處」可作為從較明顯的「身念處」進入較抽象的「心念處」之間的銜接。 凡夫執著為我的「五陰」當中,「受」是第二個,同時「受」也是十二因緣的第七支,由於它能引生「愛」支,因此了解受的本質,對於洞察貪愛以及苦的生起有其必要。 《雜阿含經》「受相應」的內容為本卷 466~489 經,其中前幾經是教導「受」的根本義理,第 469、470 經則指出修行人在身受時可以不生心受,而不執著於受。為什麼不應執著受呢?因為受是飄忽無常的,如第 471~474 經所解說。第 475~481 經則分析無常背後受的因緣,第 482 經至卷末則解釋較高層次的受以及進階的名相。 (四六六)~(四七三)[導讀:四禪、八定、九次第定]在欲界、色界、無色界的三界分類中,初禪至第四禪的定力都屬於色界定的層次。四禪的原理,可見卷十四第347經的導讀。 無色界也有四種定,稱為「四無色定」:(無量)空入處定、(無量)識入處定、無所有入處定、非想非非想處定。四無色定的說明,可見本卷前面第456經的「讀經拾得」。 四禪加上四無色定合稱為「八定」。 就證果而言,四禪的定力搭配佛法的觀慧已經足夠,四無色定不是必須的。 滅受想定(又譯為「想受滅正受」、「滅盡定」)為聖者才能證得的定,八定加上滅受想定合稱為「九次第定」。 (四七四)~(四八九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||